解説

塘沽停戦協定とは

塘沽停戦協定は、1933年5月31日に中国と日本の間で締結された停戦協定です。満洲事変(1931年)によって継続していた関東軍の侵略行為を一時的に沈静化させることを目的として締結されましたが、これによって華北地域における日本の支配範囲を既成事実化するものとなりました。具体的には、万里の長城以北が満州国となりました。

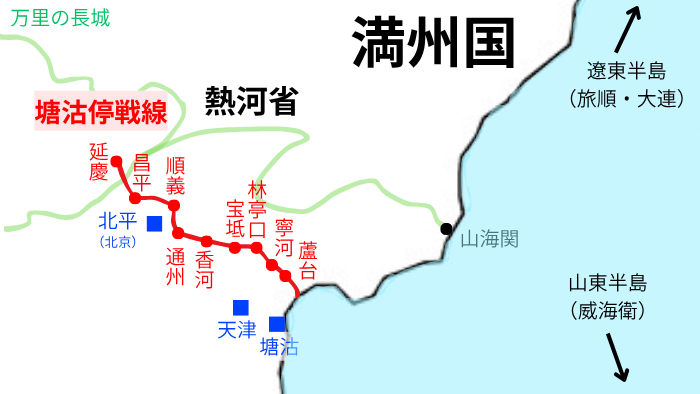

塘沽というのは停戦協定が結ばれた場所で、万里の長城よりはるか南方にある天津の東隣に位置する都市です。要所であった北平(北京)と天津を防衛するために、北平・天津・塘沽北部で停戦ラインを引き、その周辺領域を非武装、緩衝地帯と定めました。

協定によって中国側は、関東軍を万里の長城まで撤退させることに成功するも、その代償として、「万里の長城以北は満州国の領土である」と認めざるを得なくなったのです。

停戦協定は実はマイナスな意味合いが強い外交手段だと知っていましたか?

理由は、停戦協定を結ぶと、正式に侵略側の勢力範囲(支配域)を既成事実化(黙認)することになるためです。

そのため、侵略された側にとっては、領土奪還の正統性を訴えにくくなります。

また、停戦は一時的な戦闘の延長を意味するため、戦争の長期化を認めることにもなります。同時に戦争の準備期間を設けることも意味するため、戦争が泥沼化、ゲリラ化する危険性があるのです。

塘沽停戦協定までの流れ

解説で用いる時系列表です。

- 1931年9月18日 柳条湖事件満州で南満州鉄道の線路が爆破された。関東軍は中国軍の仕業と発表し、これを口実に満州全土へ軍事行動を拡大した。満州事変勃発。

- 1932年2月 リットン調査団派遣調査には1年以上の時間を要した。10月に国連へ報告書提出。翌年2月に報告書採択。

- 3月 満州国建国溥儀を元皇帝として擁立。調査団による国際的な非難を受ける前に既成事実を作るという典型的な手法といえる。

- 1933年3月 熱河省占領報告書採択を知った日本政府(関東軍)は国連脱退を心に決め、北京への進軍を開始。その第一段階として熱河省を占領した。

- 3月27日 国際連盟脱退2月の報告書採択を受けて、犬養毅内閣、代表松岡洋右は国連脱退を正式決定した。

- 5月 北京接近関東軍が万里の長城一帯にまで進出。北京郊外まで迫る。中国は軍事的に不利とみて、停戦を模索。

- 5月31日 塘沽停戦協定締結締結によって、関東軍は長城以南への進軍を停止。中国側は満州国を事実上容認することとなった。

当時の中華民国の指導者であった蔣介石は、満州事変が勃発するまで、国内紛争の対応に追われていました。共産党との内戦や地方軍閥の統制です。

蔣介石が共産党と内紛していた理由と経緯はこちらで解説しています。

国共合作や孫文などが登場します。

そんな中、1931年9月に柳条湖事件が勃発します。内紛をしている間に日本が横槍を入れるかたちで柳条湖事件が発生し、これをきっかけに関東軍が遼東半島などに進軍、満洲全域を占領した翌1932年3月に傀儡国家である満洲国を建国しました。

領土を一方的に奪われた蔣介石は、軍事行動に踏み込むことはせず、外交による平和的解決路線を選択し、国際連盟に日本の横暴を提訴しました。

平和的解決を望んだのは、共産党と内紛を継続しながら関東軍を相手する二面戦線は不可能と判断したためです。

これを受けて国際連盟から派遣されたのがリットン調査団です。日本に非があると結論付けた調査団は日本に撤退を命じましたが、当時の犬養毅内閣はこれを拒否し、かの有名な「我が代表(松岡洋右)、堂々退場す」でお馴染みの国際連盟脱退へと繋がりました。

拒否できたのは、リットン調査団の報告書が採択される前に、既に満州国を建国宣言していたためです。既成事実を作ることでその正当性を主張する狙いがありました。

国連脱退を決意した日本(関東軍)は更なる暴走を開始します。1933年3月、関東軍は万里の長城のすぐ外側に位置していた熱河省(現河北省北部)を占領し、直後にはさらに南下して長城線(万里の長城沿いの防衛線)をも越え、華北(中国北部)の経済的、政治的中心地であった北京方面に迫りました。

これによって、中国側は軍事的抵抗の限界を認知し、最終手段ともいえる停戦交渉を切り出す他なくなったのでした。この時に結ばれたのが塘沽停戦協定です。締結が5月であることから分かるように、関東軍はわずか2か月で怒涛の進軍を遂げたのでした。

塘沽停戦協定の内容

箇条書きしました。

締結日時

1933日5月31日

両国代表:

日本側:関東軍参謀副長兼陸軍少将 岡村寧次

中国側:北支中国軍代表、総参謀兼陸軍中将 熊斌

内容

中国軍の撤退

以下の地域から以西、以南の地域から両国は完全に撤退する。以後、この線を越えて前進してはならない。

| 延慶 | 昌平 | 高麗営(不明) | 順義 | 通州 |

| 香河 | 宝坻 | 林亭口 | 寧河 | 蘆台 |

日本軍の監視

中国軍の撤退を確認するために、日本軍は飛行機やその他手段で視察することができる。

また、中国側はこの行動に対して保護、便宜を提供する。

追撃の禁止

中国軍が撤退に関する規定を守っている場合、日本軍は撤退線を越えて追撃してはならない。また、自主的に長城付近まで撤退する。

治安維持

長城線以南の地域治安は中国側警察が担当する。

なお、日本軍を刺激する武力的団体を登用してはならない。

現代語訳

関東軍司令官元帥武藤信義ハ昭和八年五月二十五日密雲ニ於テ国民政府軍事委員会北平分会代理委員長何応欽ヨリ其ノ軍使同分会参謀徐燕謀ヲ以テセル正式停戦提議ヲ受理セリ

右ニ依リ関東軍司令官元帥武藤信義ヨリ停戦協定ニ関スル全権ヲ委任セラレタル同軍代表関東軍参謀副長陸軍少将岡村寧次ハ塘沽ニ於テ国民政府軍事委員会北平分会代理委員長何応欽ヨリ停戦協定ニ関スル全権ヲ委任セラレタル北支中国軍代表北平分会総参謀陸軍中将熊斌ト左ノ停戦協定ヲ締結セリ

一、中国軍ハ速ニ延慶、昌平、高麗営、順義、通州、香河、実坻、林亭口、寧河、蘆台、ヲ通スル線以西及以南ノ地区ニ一律ニ撤退シ爾後同線ヲ超エテ前進セス

又一切ノ挑戦攪乱行爲ヲ行フ事ナシ

二、日本軍ハ第一項ノ実行ヲ確認スル爲随時飛行機及其他ノ方法ニ依リ之ヲ視察ス

中国側ハ之レニ対し保護及諸般ノ便宜ヲ与フルモノトス

三、日本軍ハ第一項ニ示ス規定ヲ中国軍カ遵守スル事ヲ確認スルニ於テハ前期中国軍ノ撤退線ヲ越エテ追撃ヲ続行スル事ナク自主的ニ概ネ長城ノ線ニ帰還ス

四、長城線以南ニシテ第一項ニ示ス線以北及以東ノ地域内ニ於ケル治安維持ハ中国側警察機関之レニ任ス

右警察機関ノ爲ニハ日本軍ノ感情ヲ刺戟スルカ如キ武力国体ヲ用フル事ナシ

五、本協定ハ調印ト共ニ効力ヲ発生スルモノトス

右証拠トシテ両代表ハ茲ニ記名調印スルモノナリ

昭和八年五月三十一日

塘沽停戦協定

関東軍司令官の元帥武藤信義は、昭和8年(1933)5月25日、密雲(現北京市密雲区)において、国民政府軍事委員会北平分会の使いとして派遣された参謀の徐燕謀を通じて、同会の代理委員長である何応欽より出された、正式な停戦に関する提案を受理した。

この提案に基づき、日本側は、関東軍司令官元帥武藤信義より全権を委任された関東軍参謀副長兼陸軍少将岡村寧次が、中国側は、国民政府軍事委員会、北平分会代理委員長、何応欽より全権を委任された北支中国軍代表、同会総参謀兼陸軍中将、熊斌が、塘沽において、以下の停戦協定を締結した。

一、中国軍は速やかに延慶、昌平、高麗営、順義、通州、香河、宝坻、林亭口、寧河、蘆台を通る線以西および以南の地域から一律に撤退し、以後この線を越えて前進してはならない。また、撤退の際に、挑発や攪乱行為を一切行わないこと。

二、日本軍は第一項の実施を確認するため、随時飛行機およびその他の方法によってこれを視察する。中国側はこれに対して保護および諸般の便宜を提供するものとする。

三、日本軍は、第一項に示された規定を中国軍が遵守していることを確認した場合、中国軍の撤退線を越える追撃は行わず、自主的に長城の線あたりまで撤退するものとする。

四、長城線以南における第一項に示された線以北および以東の地域の治安維持は、中国側の警察機関がこれを担当する。担当する警察機関は、日本軍の感情を刺激するような武力的性格を持つ団体を登用しないこと。

五、本協定は調印と同時に効力を発生するものとする。

以上の証拠として、両代表はここに署名し調印する。

昭和八年五月三十一日

岡村寧次

まとめ

高校日本史では全く触れられない万里の長城が満州の支配域、そして中国の防衛ラインとして地政学のカギとなっていたのは意外ですね。

蔣介石も柳条湖事件の時に共産党との内紛を一時中断し、国共合作していれば、状況は一変していたかもしれません。

別々の事象にみえる出来事が実は因果関係をもたらす。これが歴史を学ぶ醍醐味だと思います。

| 前の記事へ << | 次の記事へ >> |