紫式部 平安

光源氏の母桐壺の更衣の話~光源氏誕生までの物語。

源氏物語を読む前に

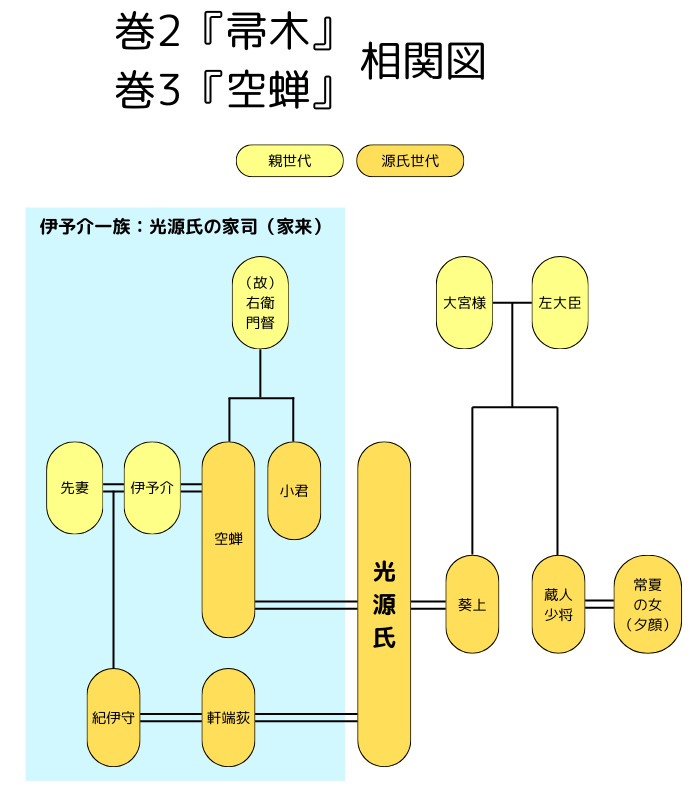

相関図

桐壺帝と左大臣の夫人が兄妹であることに注意してください。

呼称一覧

登場人物は皆様々かたちで呼ばれ、立場や状況に応じて複数の呼称が使い分けられます。

| 光源氏 | 婿君 源氏 宰相中将 源氏の中将 |

|---|---|

| 頭中将 | 中将 |

| 藤式部丞 | 式部 |

| 平凡な女 | 常夏 |

| 伊予介 | 紀伊守の父 |

| 空蝉 | 伊予守の娘 紀伊守の妹 女 自由な男でない人妻 中川の女 この継母 無情な恋人 恨めしい人 |

| 女房の中将 | 中将 |

| 小君 | 中納言の子供 若様 |

| 軒端荻 | 女 西の対の人 |

5分で読む『帚木』『空蝉』

起:理想の女『帚木』

後世において、光源氏は自然奔放な好色生活を送っていたと思われがちだが、実際はずっと地味な心持ちの青年であった。恋愛に関して後世へ誤って伝えられるようになったのは、世間がおしゃべりだからなのだ。

話の発端は、源氏や頭中将が女からの手紙を受け取り、理想の女について語り始めたことである。そこへ左馬頭と藤式部丞がやってきたので、話の輪の中に入れた。いわゆる、雨夜の品定めである。

各々の理想とする女は、家柄を踏まえてそれ相応の体裁を持つ女、仕事の意見を話してくれる理解ある女など様々であり、その理想の女の根拠となる体験談を順に話し始めた。

承:雨夜の品定め『帚木』

①左馬頭

- 良い:夫を支える賢妻

- 悪い:風情で多情な女

『ずっと前の話です。とても容姿の醜い女が妻におりましたが、自身に足りないものを努力して穴埋めしようとする賢妻でした。勝ち気な性格もあまり表に出さなかったり、この顔で他人に会うのは夫の不名誉になると思い来客にも近づかなかったり、といった風で。そんな妻でしたが、他の女への嫉妬癖には耐えられませんでした。そこで矯正してやろうと冷酷な態度に出たのですが、その結果彼女は精神的に病んで死んでしまいました。その後の女は風流な女でしたが、多情ゆえに色々と、色事で揉めたのです。』

②頭中将

- 良い:ー

- 悪い:本心を見せない女

『互いに信頼していた女がいました。長く通わなくても何も言わず、こちらの行動を咎める様子もありませんでした。穏やかな女ですから、あまり気にはかけていませんでした。将来のことで色々と約束もしました。しかしある日、私のことを心恨めしく思っていたという内容の歌を送ってきましたよ。彼女がそのように感じていたとは思いもしませんでした。私は彼女を愛していましたから、彼女との関係は私の片思いのようなものだったのです。そんな彼女はどこかへ行ってしまいました。』

巻4『夕顔』の主人公、夕顔のことです。

③藤式部丞

- 自虐ネタを披露

- 自分よりあまりにも優れている女性だと、自身の能力や体裁に自身がなくなってしまう。

『文章生時代のことです。私は博士の娘の、ある賢女をもらいました。彼女は役所の仕事の相談や振る舞い方など色々教えてくれる、あまりにも優れた妻でした。手紙はどれもきれいな字の漢文を書きます。また、よく学問の話をしていました。学の浅い私には手に負えない女性だったのです。そのため長く通わなかったことがあります。久々に寄ってみますと、嫌味を言われるかと思いましたが、むしろ返辞を求めるような、才あることを言うではありませんか。何度か返歌するようせがまれたので、簡単に返歌をしました。すぐ帰ろうとしたところ、なんとすぐに更なる返歌が返ってきたのです。歌も早くできる女でした。』

総括

最終的に、

良い女は『男が忙しそうであれば時期を見計らってものを言う』『時と場合に気づかない者は風流ぶらない』

悪い女は『わずかな知識をひけらかそうとする』

という結論に至った。源氏は、そんな話を聞いている最中、藤壺の宮のことを考えていた。彼女は足りない点もなく、才気の見えすぎる方でもない、立派な女性だと感じたのだ。そのことを思うと胸が苦しくなるのであった。

転:空蝉との出会い『帚木』

その翌朝、源氏は縁起の悪い方角を避け、従者である紀伊守の家に泊めてもらうこととなった。そこで襖越しに女がいることに気が付いた。紀伊守の妹にあたる空蝉という女性である。夜、彼女が寝ているところに源氏は呼ばれた気がして入っていったのだが、彼女はそのような経験が無く、源氏は驚くほどに拒絶された。泣く姿も可憐であると思われた源氏は、

『このまま別れたらきっと後悔するであろう』

と思ったのだが、お迎えの従者の如く朝が姿を現した。

「どのようにしたら通信ができますか。」

空蝉に文通などの手段を聞いたが、それも不可能だと言われ、ただただ悲しみに泣いた。空蝉は、すでに紀伊守の父が夫であったため、どうしても源氏の誘いを受けられなかったのである。そんな空蝉を源氏は

『感じのよさを十分に備えた中の品だ。』

と思いながら帰路についた。

その後源氏は、空蝉の弟である小君を自分の手元に引き入れた。以降、この子を通じて空蝉とやり取りをしていったのだが、源氏は源氏、空蝉は空蝉と、両者の考えは変わらない。ただただ2人に翻弄される小君であった。

結:人違い『空蝉』

ある日の夕方、源氏は紀伊守が地方に赴任したと聞いて、その隙に小君を案内人として、再び空蝉のもとを訪れた。その日はある女性が碁を打ちに空蝉のもとへ来ていた。軒端萩である。源氏は妻戸と御簾の間からその様子を覗いては、

『空蝉には少し下品なところはあるが朗らかな美人だ。』

と思うのだった。虫の音だけが聞こえる夜、小君が中から妻戸を開けて源氏を中に入れた。部屋に入ると女が1人で寝ている。源氏が入ってきて目を覚ました女はただただ驚いた。そう、この女は空蝉ではなく軒端荻だったのだ。源氏はそれに気付いたが、このまま帰るのも失礼。そのまま契りを交わし、落ちていた着物を手にして帰るのであった。この着物は、夜這いの時、逃げる空蝉が脱ぎ捨てたものである。

『私は伊予守よりもつまらない男なのか?』

そう思わざるを得なかった。後日、小君は使いとして源氏の手紙を持って姉のもとへ馳せた。その手紙を読んだ空蝉は

「昔のような身の上だったならなあ。」

と、ひとり物思いに耽るのであった。

和歌現代語訳

『帚木』巻、『空蝉』巻に登場する全和歌の現代語訳、解説です。

10:左馬頭→女

手を折りて 相見しことを 数ふれば

これ一つやは 君がうきふし

出会ってからの日にちを指折り数えてみましたが、あなたの事で辛い思いをしたのはこの事だけです。

うきふし→「憂き節」

11:女→左馬頭

うき節を 心一つに 数へきて

こや君が手を 別るべきをり

私だって辛いことを一心に数えてきました。指を噛んだのは、あなたと別れる決心がついたことを意味しているのですよ。

12:ある殿上役人

飛鳥井に 宿りはすべし 蔭もよし

飛鳥井に泊まるのがいいぞ、木陰も人陰も良い。→今夜は泊まろうかな。

催馬楽の曲のひとつ、「飛鳥井」に登場する節です。この節の全文は、

『飛鳥井に宿りはすべし、や、おけ、かげもよし、みもひもさむし、みまくさもよし。』

13:ある殿上役人→女

琴の音も 菊もえならぬ 宿ながら

つれなき人を 引きやとめける

琴の音も菊も素晴らしい宿に泊まったが、冷淡なあなたの心を引き止めることはできるだろうか。

全部が素晴らしい宿なのに、唯一女の対応が冷淡で残念だと嫌味っぽく言っていますね。

14:女→ある殿上役人

こがらしに 吹きあはすめる 笛の音を

引きとどむべき 言の葉ぞなき

木枯らしと和して鳴り響く笛の音を留めるような琴の音はありません。

→どのような言葉をかけても、私を引き留めることはできません。

15:頭中将→夕顔

山がつの 垣は荒るとも をりをりに

哀れはかけよ 撫子の露

卑しい山人の住む家の垣根が荒れるとしても、事ある毎に娘の撫子を可愛がってください。

山賎(やまがつ):自分を卑下する言葉。また、山に住むような身分の低い人。

垣秀(垣ほ):高く突き出ている垣根のこと。

撫子は頭中将の子供で、花言葉に「貞節、若々しく美しい」というのがあります。

以上のことから、身分の高い京と身分の低い山人の対比、垣根が荒れる(歳をとる)と撫子(娘=幼子=若々しくて可愛らしい)の対比が歌に込められていることが分かります。

16:頭中将→夕顔

咲きまじる 花は何れと わかねども

なほ常夏に しくものぞなき

咲き乱れている花々のどれが好みか甲乙つけ難いです。とは言っても、常夏の花の右に出るものはありません。

17:夕顔→頭中将

打ち払ふ 袖も露けき 常夏に

嵐吹き添ふ 秋も来にけり

夏にあなたが来ないので、色々な思いを打ち払おうとして涙で袖を濡らしていました。そうしているうちに、嵐が吹き荒れる秋の季節になってしまいました。

ここで言う嵐とは、秋にやってくる嵐になぞらえて、正妻である右大臣の四の君からの嫌がらせを指しています(後々判明)。

18:式部丞→女

ささがにの 振舞ひしるき 夕暮れに

ひるま過ぐせと 言ふがあやなき

蜘蛛は、愛する人が来ると活発に行動するといわれています。なので、夕暮れに私が来るこのは蜘蛛動きで分かるはずです。それなのに、蒜(ニンニク)臭が消える昼間過ぎまで待てというのは、訳が分からない。

19:女→式部丞

逢ふことの 夜をし隔てぬ 中ならば

ひるまも何か 眩ゆからまし

連夜お会いしている仲なのですから、ニンニク臭が漂う昼間に会っても、何か恥ずかしいことでもありましょうか。

まばゆし「恥ずかしい、際立って美しい」の意味があります。

20:源氏→空蝉

つれなさを 恨みもはてぬ しののめに

とりあへぬまで 驚かすらん

あなたの冷淡な態度を際限なく恨んでいるこの夜明け頃に、あなたの心を奪えず私は驚いています。また、鶏が夜明けに堪えきれず私を起こそうとしてきます。どうしてでしょうか。

とりあふ「取り敢ふ」「鶏+敢ふ」2つの文意を一文にすると「すらん」が訳しづらかったため、取り出して最後に付けました。

21:空蝉→源氏

身の憂さを 歎くにあかで 明くる夜は

とり重ねても 音ぞ泣かれける

妻であるという私の身の上の辛さを嘆くに嘆いています。夜が明ける今、鶏の鳴き声に続いて、私も声を上げて泣いてしまいます。

22:空蝉→源氏

見し夢を 逢ふ夜ありやと 歎く間に

目さへあはでぞ 頃も経にける

夜、夢の中だけでもあなたにお会いする時はあるのだろうかと期待しながらもこのような現実に嘆いていました。そして直接お会いすることまでも叶わず、こうして時は経過しています。

23:源氏→(小君)→空蝉

帚木の 心を知らで その原の

道にあやなく まどひぬるかな

帚木は、園原にある、遠くから見ると箒のように見えるけれども近づくと見えなくなる植物だといいます。あなたの心の内も知らないで近寄ろうとしたら訳も分からず迷ってしまい、一人思い悩んでいます。

→遠くから見ると源氏は真面目な様子に感じられましたが、いざ近づくとあなたの本心が分からなくなってしまいました。私に対する本当の思いが分からず、迷っています。

帚木は、信濃国園原伏屋に生息する植物です。そのため、「その原」は「園原」でしょう。また、帚木は、遠くから見ると箒のように見えるが、近づくと見えなくなるという伝説があり、このことを踏まえて歌が詠まれています。

24:空蝉→(小君)→源氏

数ならぬ 伏屋におふる 身のうさに

あるにもあらず 消ゆる帚木

身分の低い、みすぼらしい伏屋に住んでいるそんな我が身は辛いと思っています。私が帚木だとすれば、帚木がこの世にあるかないか関係なくただ消えていく、そんな儚い女でしょう。

数ならぬ「取るに足りない→価値のない」の意味があります。

25:源氏→空蝉

空蝉の 身をかへてける 木のもとに

なほ人がらの なつかしきかな

空蝉が羽化して居なくなってしまったその木を見ると、かつてそこに居た空蝉が懐かしく思われます。

セミのぬけがら→空蝉が残した小袿と捉えることができます。セミのぬけがら同様、小袿も今はその場にいないけれども、かつてそこに居た痕跡としてみることができます。

26:空蝉

うつせみの 羽に置く露の 木隠れて

忍び忍びに 濡るる袖かな

空蝉の羽に付いていた露が木の影に隠れて見えないように、私は人目つかない場所で、こっそりと袖をぬらしています。

| 前の記事へ << | 続きを読む >> |