紫式部 平安

光源氏の母桐壺の更衣の話~光源氏誕生までの物語。

『源氏物語』を読む前に

『源氏物語』を読むにあたって、事前に知っておくべき古文常識が数多く存在します。「官職名」「当時の慣習」といったものがまず挙げられます。最低限必要な分だけ記載しました。

官職名

その人が持つ固有名詞で呼ばれることよりも、官職名で呼ばれることが多いです。

後宮

帝の妃らやその子が住む場所のこと。官職名ではない。

上から順に「皇后」→「中宮」→「女御」

更衣

帝に仕える女

四位、五位が通常である官のこと

桐壺の更衣は亡くなった際、帝より三位の位を賜っています

これは女御相当

御息所

皇子、皇女を出産した後宮に住む女性を指す

守

○○守で使われる

主に地方の国の国司を指す

当時は京から国司として派遣されており、日本史では「受領」と称される。

『土佐日記』『今昔物語集』『尾張国郡司百姓等解』に国司の実態が書かれています。

腹

「A氏」と「B氏」は○○腹という表現がなされる

同じ母親から「A氏」と「B氏」は生まれたということ。

内親王

帝の皇女のこと

典侍

宮中に仕える女官のこと

乳母

母親の代わりに乳を与えて子供を育てる人

1歳までは「A女」、それ以降は「B女」というように

複数人いる場合や交代することがある

血筋がない者が担当する場合が多い

乳母子

乳母の息子、娘

あくまでも乳母の子であるため、作中に登場した際、身分に注意

命婦

五位以下の女官のこと

あるいは、官人の妻

右近・侍従

どちらも女性の官職名

宮中に制限されず、広く使われる

「右近」は源氏物語には三人登場する

当時の価値観

現代人の我々では理解できない感性を見せてくる場面が多々あります。

感情表現

基本的に不謹慎な状況であっても「美しい」「趣がある」という感想を述べます。

「死体になっても美しい。」「悲しむ様子に趣がある。」といった調子です。

年の差婚(児童婚)

児童婚という表現が適切であるかはわかりませんが、10歳や15歳といった、現代で言う未成年の子供の結婚が当時は一般的でした。

また、初夜や結婚などには様々な儀式、通過儀礼があります。例えば、三日間夜に通い、餅を食べる。といったような儀式です。知らないと全く理解できない箇所ですので、興味を持った方はご自身で色々お調べになってください。

一夫多妻制

当時は一夫多妻であるのはよく知られていますが、その年齢や血縁といった制限については非常に緩く設定されています。

上記で述べた通りです。

例えば10代前半の子供と結婚したり、親戚同士で結婚したりといった例です。これは源氏物語でごく普通に出てきますので注意してください。

登場人物のプロパティ

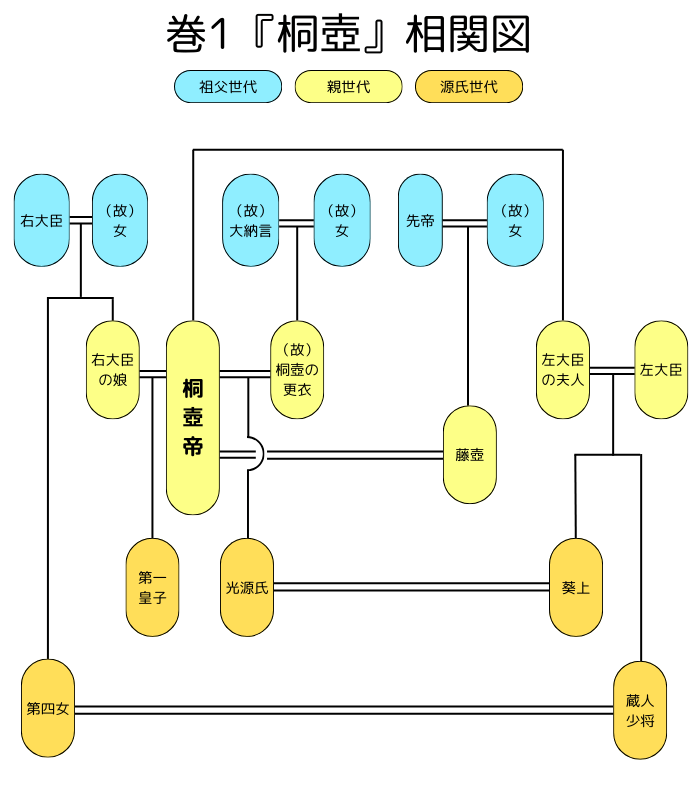

相関図

桐壺帝と左大臣の夫人が兄妹であることに注意してください。

呼称一覧

登場人物は皆様々かたちで呼ばれ、立場や状況に応じて複数の呼称が使い分けられます。

| 光源氏 | 皇子 第二の皇子 小皇子 更衣の忘れがたみの皇子 若宮 源氏の君 小さい大宮人 |

|---|---|

| 帝 | 桐壺帝 帝 |

| 桐壺の更衣 | 桐壺の母 御息所 |

| 未亡人 | 母の未亡人 子を失った女主人 宮の外祖母の未亡人 祖母 |

| 第一皇子 | 東宮 一の皇子 第一親王 幼内親王方 |

| 右大臣の娘の女御 | 第一皇子の御生母の女御 右大臣の娘の弘徽殿の女御 弘徽殿の女御 |

| 藤壺の宮 | 先帝の第四の内親王 |

| (葵上) | 令嬢 |

| 左大臣の夫人 | 姫君の母の夫人 大宮様 |

5分で『桐壺』を読む

起:桐壺帝の深い寵愛

桐壺帝の御時、後宮が大勢いた中に、身分の高い貴族出身ではないが深い愛寵を受けている人がいた。その者は後の桐壺の更衣である。宮中の女御たちから、「身分が高くないのに寵愛を受けている、失敬な女だ」と妬まれ、また、彼女自身も、両親が故人ゆえに頼れる身内もいないため心細く思っていた。

そして前世の縁が深かったのか、桐壺帝との間に非常に美しい皇子がお生まれになった。桐壺帝はその美しさから、次の天皇候補であった第一皇子よりも深い愛情を注いだ。その贔屓っぷりから、桐壺の更衣はこれまで以上に妬まれることとなり、更には辱めを受けるようにまで発展した。度重なる帝の御厚意はかえってその心労を深め、ついに体を病んで実家に帰ることとなったのであった。

承:桐壺の更衣の死

桐壺帝はそのやつれた姿に心を痛め、傍にいたいと願う。しかしそれは叶うことなく、桐壺の更衣は宮中を去ってわずか数日後に亡くなった。

桐壺帝は非常に悲しみに明け暮れ、ついには食事すら拒否するにまで至り、日に日に病んだ。葬式の後もその心は晴れることは無かったため、桐壺の更衣の実家にいる桐壺の更衣の母とその皇子を宮中に招き入れようと考えた。

使いを送り交渉を重ねた結果、桐壺の更衣の母は皇子の宮中入りを容認、しかし、自身は娘を失った悲しさから宮中入りを拒否した。

転:皇子の宮中生活の始まり

数か月後、皇子が宮中入りを果たした。

「この子を次期天皇にするのでは・・・」

という不安の声が宮中からあがったが、桐壺帝にその気はないようで皆安心した。予定通り第一皇子が次の天皇として選ばれたのである。皇子が六歳の時、ついに祖母も亡くなった。

それからというもの、皇子は帝と共に行動することが多くなった。修めた学問は成績優秀で音楽の才能も豊か、

「不自然と思うほどの天才児だな。」

と皆は思った。

高句麗の役人と会合した際、皇子は本当の身分を隠して参加していたのだが、高句麗の役人から、その優れた様相を見抜かれ、

「家臣ではなく国の王となるべきだ」

とも評価された。

帝もそうしたいと思うが、上位にすると国王の座を狙っていると疑いかけられかねない。そのため帝は、皇子の元服後、『源』姓を賜ることに決めたのだった。

皇子の元服が近づいてもなお、桐壺帝は桐壺の更衣との別れから立ち直ることが出来なかった。

「お慰みにでも。」

と美しい女性が後宮へ召されることもあったが、それでも心は晴れなかった。そうしたところに、桐壺の更衣に似た先帝の娘の入内の話があがった。似ているだけでなく、桐壺の更衣と違って、非の打ち所がない出自である。説得により入内は決定、共に過ごすにつれて、帝は徐々に立ち直っていった。

あれほど辛い思いを長い年月していたのに、帝は昔のことを忘れたかのようである。人間の愛は永久不滅でないのであろうよ。

結:光源氏の結婚

皇子改め源氏は、いつも帝と行動を共にしているため、入内した藤壺の宮のところへ行くことが自然であった。母の顔はよく覚えていないが、周り者がよく似ていると言う。源氏は世の人とは言い表すことができない美貌を持っていたことから「光の君」と呼ばれるようになっていた。

源氏が12歳になった年、ついに元服した。この元服式で冠を与える役を担った左大臣は源氏のその美貌から

『娘を源氏に嫁がせたい』

と考えていたらしく、なんと、帝からの後宮入りの誘いを断ってまでいた。その後、左大臣は帝の許可を得ることに成功し、晴れて源氏と自身の娘を結ばせることに成功したのである。この娘は、後の葵上である。

さて、その後の生活において源氏は葵上を大切にしていたのだが、

『藤壺の宮が最上の女性だ。』

と思ってしまい、その恋しさに苦しんだ。それを見かねた帝は、かつて桐壺の更衣が住んでいた桐壺の部屋を源氏の住まいとして賜った。二条の院と呼ばれるのはこの桐壺のことである。

しかし、それでも源氏は心晴れなかった。

『こんな気に入った家に自分の理想の妻と暮らすことができたら・・・』

と思い嘆息する日々を送るのであった。

和歌現代語訳

『桐壺』巻に登場する全和歌の現代語訳、解説です。

1

限りとて 別るる道の 悲しきに

いかまほしきは 命なりけり

命に限界が来ております。帝と別れて死出の道を行く身ですが、私が行きたいのは命ある道でした。

2

宮城野の 露吹き結ぶ 風の音に

小萩が上を 思ひこそやれ

奥州にある萩の名所、宮城野で吹く露飛ばしの風の音を聞くと小さい萩のことを思われることだよ

→宮中で悲しみのあまり涙している私です。この涙の原因は、皇子を思ってこそあるのです。

縁語や比喩が多数使われています。

- 宮城野→萩

- 宮城→宮中

- 露→涙

- 小萩→皇子(源氏)

3

鈴虫の 声の限りを 尽くしても

長き夜飽かず 降る涙かな

夜、ひたすらに鳴く鈴虫のように声の限りを尽くして泣いたとしても、長い秋の夜に流れる涙は留まることを知らない。

4

いとどしく 虫の音しげき 浅茅生に

露置き添ふる 雲の上人

(和歌3『鈴虫の~』の返歌)

虫の音がしきりに聞こえるこのひどく荒れた場所で、涙が止まらないというのに、さらに涙を流させる宮中からの使いの者よ。

返歌なので、前の歌の内容を掛け合わせています。

前の歌で「虫の音→声の限りを尽くして泣く」と表現していることから、「虫の音がしきりに聞こえる→悲しみに泣き、漏れる声が止まらない」と言い換えることができます。

宮中からの使いは靫負の命婦です

5

荒き風 防ぎし蔭の 枯れしより

小萩が上ぞ しづ心無き

吹き荒れる風を防いでいた木が枯れてしまった。これからは風にさらされた小萩は休まる心を知りませんね

「木が枯れる→桐壺の更衣の死」「小萩→皇子(光源氏)」

6

尋ね行く まぼろしもがな つてにても

魂のありかを そこと知るべく

亡くなった桐壺の更衣を尋ね行く幻術士はいないのか。人づてでも彼女の魂のありかを知りたいものだ。

7

雲の上も 涙にくるる 秋の月

いかですむらん 浅茅生の宿

宮中でさえ涙で視界が曇って見えない秋の月。宮中からでも見えないのに、ひどく荒れた家に住んでどうして見えようか、いや見えない。

浅茅生はこれまでの歌につながっています。

「すむ→住む・澄む」「くもる←→せんめい」「住む←宿」で二重の意味があります

8

いときなき 初元結ひに 長き世を

契る心は 結びこめつや

幼い源氏の髪を結った時、これから長く共にする夫婦の契りが成るようその結びに思いを込めたのか。

9

結びつる 心も深き 元結ひに

濃き紫の 色しあせずば

(和歌8『いとけなき~』の返歌)

元結いで思いを込めて結いました。ですので、濃い紫色が色褪せないように源氏の君が娘を愛してくれたらと思います。

| 前の記事へ << | 続きを読む >> |