プロフィール帳

鴨長明のプロフィール

- 平安時代末~鎌倉時代初期にかけての文化人

- 本名は「かものながあきら」

- 若かりし頃朝廷に勤めており、その頃の回想の意も込めて『方丈記』を執筆している

- 下鴨神社正禰宜惣官長の鴨長継の子

- 父の死は1172年、1173年の2つの説があるが、いずれにせよ、鴨長明が10代の時に逝去している。これが無常観の要因のひとつとの説もある。

- 50代になると父と同じ下鴨神社正禰宜惣官長の役職に推薦されるも、現役の下鴨神社正禰宜惣官長、鴨佑兼から反対され、これが一因となって出家を決意する。

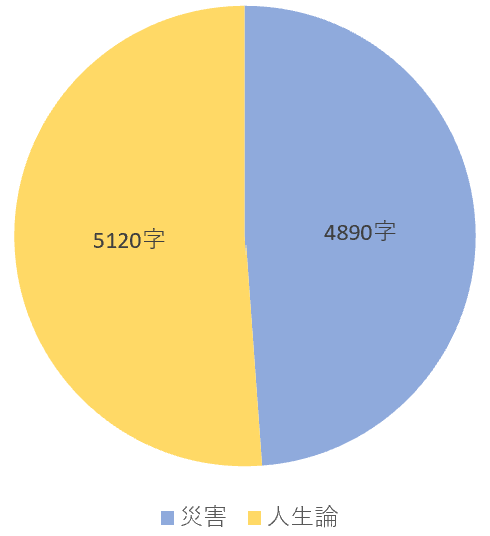

作品の数的分析

文字数と内容を階層構造にして、視覚的に分かりやすく捉えていきましょう。結果は以下のとおりです。

1 ゆく河の流れ(520字)

2 災害(4890字)

- 安元の大火 (680字)

- 辻風の災害 (530字)

- 遷都による人災(1200字)

- 養和の飢饉 (1680字)

- 文治地震 (2200字)

3 小さな家での暮らし(2400字)

4 人生とは何か(2200字)

自身の体験談(災害)が約半分を占めていることが分かります。無常観を語るにはそれだけの数の天災、人災に見舞われたことを語らなければ、気が済まなかったのでしょう。

解説は各章ごとに行っています。

本文

①ゆく河の流れ

ゆく川の流れは絶えることなく、その水も同じものではない。人と住まいも同じようなものである。かつて京の都に住んでいたが、それは玉を敷き詰めたように美しかった。永遠に変わらないように思われた京も家は焼け、人は死ぬ。住まいとは、そんなに大切なものなのだろうか。死ぬ人と焼ける家、まるで朝顔の露と同じである。そんな朝顔も夕方を待たずしていずれは枯れる。

原文にあらわれる「たましき」とは、高級品である玉を敷き詰めた様子を指します。

冒頭が作品全体の主題を表していることは今も昔も同じ。「無常観」がテーマであることが分かります。

②災害

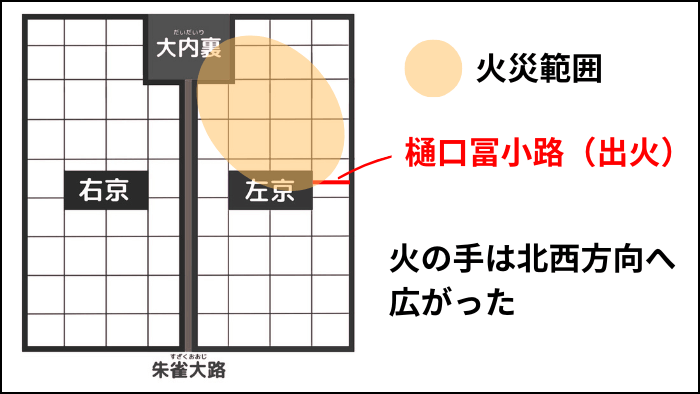

安元の大火

安元3年(1177年)不吉な予感がした。その予感はあたってしまい、八時ごろ、樋口冨の小路から出火した炎は北西方向に燃え広がり、朱雀門、大極殿、大学寮、民部省を焼き尽くした。ある者は煙にむせて倒れ、あるいは炎に巻き込まれて死ぬ。家宝でさえも灰燼に帰す勢い、その損害はどれほどであろう。大火の原因は人の営みがもたらしたものだ。ただでさえ火に危うい京に家を建て、家財を費やし、不安事は増えるばかり。極めて無意味なことだ。

安元の大火では大内裏の周囲で起こっています。樋口冨小路が位置する五条大路は左京東弦真ん中あたりです。所説ありますが、一条の距離が約450mとすると、2㎞以上燃え広がっていたことになります。

鴨長明の最後の文は、ボヤ騒ぎや火事は頻繁に起こっていたような書きぶりです。実際、数年毎あるいは毎年の頻度で内裏が消失したり、京全体で大火災が起きたりしていました。確かに、京に住まない人からしたら、日常的に災害が起きることが分かっていながら京に住むのは、非常に愚の骨頂といえますね。

辻風の災害

治承4年4月ごろ、中御門京極から巨大な辻風が巻き起こり、六条あたりまで吹き荒れた。門や垣根、屋根、車などが砂を巻き上げながら吹き飛ばされていく。まさに、冬の枯れ葉が風に乗って乱れ舞うのと同じ様であった。地獄であったとしても、ここまでひどくはないだろう。損害は辻風が去った後も続いた。家屋の修復でけが人が出たのだ。かつてこれほどの規模の辻風があっただろうか。何か大きな事態が起きる前兆として、神仏が我々に示してきたと疑ってしまうほどだった。

辻風とは、竜巻に近いつむじ風のことを指します。その様子を「冬の枯れ葉が風に乗って乱れ舞うのと同じ様」と述べているのは、事態が起きた4月であることを踏まえているのでしょう。季節の対比として「冬の枯れ葉」という表現が使われたと思います。人の世の移り変わりだけでなく、季節も移り変わりも感じさせます。

最後の一文に関して、原文には「さるべきもののさとしかなどぞうたがひ侍りし」とあります。この「さとし」は「さとす(=諭す)」という単語で、「人々に教え導く」という意味に加え、「神仏が警告する」という意味もあります。

遷都による災害

治承4年6月、福原遷都が行われた。平安京に遷都して実に400年経っている。数々の災害を避けるように帝をはじめ、大臣や公卿は遷都の列に続いた。美しかった京も日が経つにつれ荒れ果てていった。解体された家は筏として運ばれていく。その家々の跡は草が生い茂り畠のような景色に変えていく。摂津の国の福原京は地の利が無く、条里を整備する広さが無い。内裏は山の中にあり、木の丸殿もこんな感じだったのだろうか。運ばれた筏はどうかというと、建築用の木材であるはずなのに家が全く見あたらない。旧都は荒れ果て、新都は未だ成らずというところか。福原に以前から住んでいた人々は追い出され、浮雲のような思いでいる。新都の貴族はというと、武士のような直垂を着用し、馬にまたがっている有様で武士と少しも違わない。都の習慣も変わってしまった。世が乱れる悪兆とはまさにその通りで、人々の不安は止まらなかった。その年の冬、帝は平安京にお戻りになったが、人びとの生活は遷都前に戻れるというわけではない。時の仁徳天皇は民の竈から立つ煙を見て租税を免除したというが、今の政治は、国民が振り回されている始末、昔のことなどはいざ知らない。

本文に登場する「木の丸殿」とは天智天皇のことを指し、これは11世紀に成立した『十訓抄』第1-2にも見られる表現です。その中では以下のような和歌が詠まれています。

朝倉や 木の丸殿にわがをれば 名のりをしつつ ゆくはたが子ぞ(朝倉だ、私は木の丸殿にいるぞ。それにしても、名乗りながらも去っていくのはどこの子だ。そうか、ここは知った顔ばかりの内裏ではないのだ。)

「朝倉」という詞は古くから詠まれており、現在の福岡県朝倉市の山奥に建てた「木の丸殿」のわび住まいを示している。参入する者には必ず名乗り上げさせていたという。

三田國文1985『保元物語』形成の一側面:多近寺と仁和

「人びとの生活は遷都前に戻れるというわけではない。」

この遷都という人災は、武士風の生活様式を加速させたと言っても過言ではないと思います。まさに、国の様態を大きく変える、国民が振り回されている状態です。

「世が乱れる悪兆」と訳した部分は原本では「世の乱るる瑞相」と書かれています。瑞相とは仏教用語で「めでたいことが起こる前触れ」という意味がありますが、内容と真逆の意味になってしまいますので、私は吉兆の対義語である悪兆を用いました。

養和の飢饉

養和年間(1181~82)、春は日照り、秋は雨、洪水とよくない事が続き、五穀は実らなかった。そのため、多くの者は土地を捨て、国外に出たり、山に移ったりした。寺社や朝廷による祈祷は効果なかった。京の食事は地方に頼ってばかりだったので、どれだけ高価なものを売っても意味がなかった。最終的には、高貴な身分の者まで食べ物を乞い歩く始末。死んだ人間も数知れず、死臭で満ちた京は目も当てられなかった。薪の入手さえ厳しくなった時には、古寺から盗めるものは何でも盗んだという。濁悪世。末法の世の中ももう見ていられない。子を思い自分の食べ物すら与えた親は必ず先立って死ぬ。深い愛情故の結末である。乳飲み子が、母親が死んだことも知らずに乳を吸って寝ていることもあった。仁和寺の隆聴法印という僧はこの状況を哀れみ、死体に「阿」の字を書き、供養したが、その数四万二千三百あまりであったという。京だけでなく、七道諸国まで目を向ければ、その数は星の数ほどになったであろう。これほどの飢饉はめったにないことだった。

現代でも都会は当時と同じ様に地方の食糧供給に頼っています。そればかりか、その地方も外国からの輸入品に頼っている状況です。世界的な不作が発生した場合、日本はどのようになってしまうのか、考えただけでも恐ろしいです。これも無常でしょうか。

原本では、「濁悪世」という単語が出てきます。これは末法思想に基づいた考えで、釈迦の死後2000年が末法の世とされており、日本では1052年から末法の世に入ったとされています。当時の世の乱れは災害によるものですが、鴨長明が「濁悪世」を感じずにはいられなかったように、仏法の衰えも一つの原因と捉えられていたのかもしれません。その証拠に、寺院や朝廷は祈祷によってこの現状を打破しようとしました。当時は、宗教と生活とが表裏一体の関係にあったといえます。

文治地震

1185年、文治年間に起きた地震で、京都をはじめ甚大な被害を出した。山は崩れ、大きな津波は本土を襲った。寺社をはじめ被害を受けなかった建物はなかった。舞い上がる塵や灰は煙のように立ち上るほどで、家の中にいた者は押しつぶされ、外にいたものは地割れによって被害を受けた。文徳天皇の治世の頃、東大寺の大仏が落ちるほどの地震があったが、今回はそれにも及ばない。竜だったら空も飛べるのに、羽のないのでは空も飛べない。被災直後、人々は平和だった日々の有難みを感じ、失われたものの儚さ、その大切さを噛み締めて生きていた。しかし、今はどうか。時が経つにつれ、その記憶も風化し、そしてあの時のことを口にするものは誰もいない。。。

この地震は文治地震と言い、地震の規模はマグニチュード7.4とも推測されています。建物の倒壊のみならず、津波が襲ってきたことから、その被害の大きさが伝わってきます。

鴨長明は「竜だったら空も飛べるのに」と人間の無力さを語っており、同時に地震の恐ろしさを振り返っています。そして、締め括りには、「人々の記憶は無常である」と述べています。恐ろしい体験でも、失ったモノや亡くなった者がある以上、同じことを繰り返してはならない。今を生きる人たちはそのような経験から目を背けてはならないといっているのでしょう。災害の多い現代も同じではないでしょうか。