解説

条約と約条の違い

文字がひっくり返ることで意味合いが若干変わります。

- 条約 国家間の取り決め。国際的効力を発するもので、正式な協定に値する。

- 約条 特定の地域間や国家間で結ばれる取り決め。条約よりも効力が弱く、また、限定的な内容となることが多い。

己酉約条では、送使に関する取り決め事のみが焦点となっており、また、取り決めたのは江戸幕府ではなく対馬を治めていた宗氏です。そのため、約条という言葉の方が適切なことが分かります。また、原文にも「送使約条」と記されているため、当時からその認識があったと思われます。

船の種類について

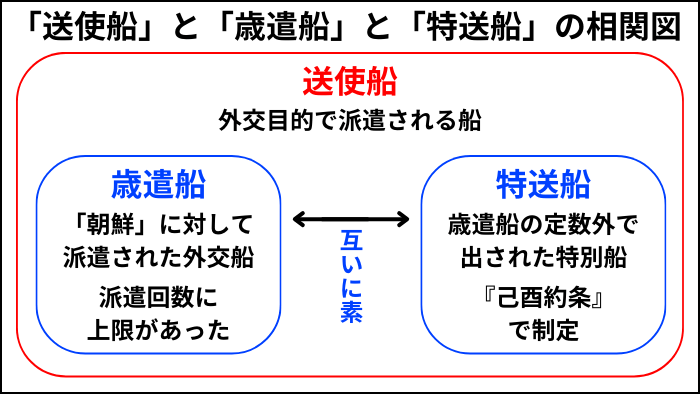

外交に関する船には3種類あります。「送使船・歳遣船・特送船」の3つで、いずれも似て非なる存在となっています。特に、歳遣船と特送船は互いに無関係の外交船のため、注意してください。両者は送使船の一部にあたります。この送使船=外交船で、みなさんご存じであろう遣唐使などもこれに含まれています。

送使船

日本が派遣した使節船。遣唐使、遣隋使など。

歳遣船

交易・外交を目的として朝鮮に派遣された船。対馬宗氏に限らない。

年間に派遣できる数が制限されている。

朝鮮通信使がこれに搭乗していた。

特送船

対馬宗氏が李氏朝鮮に対して臨時の報告や交渉を行うために遣わした特送使が乗る船。

特別な理由により歳遣船の定数外から船が出された。この船が特送船にあたる。

図示するとこのよな関係になります。

己酉約条の内容

己酉約条は慶長14年(1609)に李氏朝鮮との間で交わされた取り決め事です。正しくは「送使約条」ですが、この年の干支が己酉(きゆう)であったため、「己酉約条」と称されるようになりました。

内容は、使節船の数や規格、補給物資などに対して厳格なルールを定めたものとなっています。これは、李氏朝鮮側が提示したもので、李氏朝鮮が非常に下手にでていることが読み取れます。

目的は2つありました。

- 経済の立て直し・朝鮮侵攻の防止

- 海賊行為への圧力

①経済の立て直し・朝鮮侵攻の防止

日本と朝鮮半島は古代から交流があり、各時代において文化や技術など影響を互いに与え合ってきましたが、豊臣秀吉による朝鮮出兵、つまり文禄・慶長の役によって断交状態になります。

- 文禄の役:1592~1593

- 慶長の役:1597~1598 ← 豊臣秀吉の死去により撤退

己酉約条が取り決められたのは1609年と、約10年しか断交期間はありませんでしたが、それでも断交により悪影響は非常に大きいものでした。

経済の立て直し

朝鮮半島全土での激戦となった朝鮮半島は、寒冷の年であったことも重なって食糧難に陥り、またソウルなども陥落していたため、経済が崩壊していました。この状況を打破するには他国による援助が必要です。中国(明)とは冊封体制にあったため、兵から物資まで多大な援助を受けてはいましたが、日本とも国交を再開することで、経済の立て直しを加速させる狙いがあったと言われています。

3度目の朝鮮出兵の防止

また、国交再開によって、2度起きた朝鮮出兵に歯止めを効かせる狙いがあったと言います。どちらかというと、こちらの方が本当の狙いかと思われます。

李氏朝鮮が下手に条件を提示してきたのが、日本を刺激しないようにすると考えると、納得です。

もともと、朝鮮出兵の最終目標は広大な土地を有する明の征服にありました。朝鮮半島はその経過地点となるため、断交状態であった場合、朝鮮が日本の要求を拒否すると侵攻というかたちで強硬的に通過しようとします。

国内が不安定な状況でそのような事態が起きた場合、李氏朝鮮が滅亡する可能性は十分にあったため、通商だけでも再開したかったのです。

②海賊行為への圧力

室町時代、日本海近海を中心として発生していた海賊行為が爆発的に行われていました。彼らは「倭寇」と呼ばれました。これには李氏朝鮮だけでなく、日本も頭を抱えていた問題で、特に公的な往来を目的とした船への襲撃、偽装による接触は国際的問題に発展するため、対策を講じる必要がありました。そこで李氏朝鮮は、通商再開を利用して、案を提示します。

それは、公的な送使船は、対馬島主の図書文引(渡航証)を携帯することです(第7条)。

「文引」は15世紀から利用されていた渡航証で、100年以上使用されているものですが、偽使(国交を偽った使節)や倭寇の横行により、実質的には効果がありませんでした。しかし、この約条によって文引制度が強化されます。この文引の携帯に加え、もうひとつ条件を咥えました。

それは、到着の度に、書契(渡航証)の真偽を確認することです(第8条)。

文引との違いは以下の通りです。

- 図書文引 李氏朝鮮から賜給された法的文書

- 書契 対馬島主(宗氏)と歳遣船運航の契約を交わした契約書

要するに、新旧の渡航証というわけですね。二重で渡航証の確認を行うといった厳重ぶりによって、倭寇に圧力をかけました。

結果、偽使に関してはこれ以降の時代において確認された例がほぼなくなり、かなりの効果を発揮することとなったのです。

己酉約条の終焉

意外に知られていないのですが、実は明治時代までこの約条は効力を持っていました。江華島条約(1876年)成立によって事実上の消滅となりました。江華島条約は日本でいう「日朝修好条規」のことです。こちらの方が聞き覚えがあるでしょう。

これは日本と李氏朝鮮の間で結ばれた不平等条約で、その中では、これまで続いていた朝鮮通信使を明確に廃止した条文があります。朝鮮通信使は己酉約条以降、歳遣船に搭乗していたため、朝鮮通信使の廃止は己酉約条の廃止となりるのです。この時、修信使と呼ばれる使節に変更されたのですが、この使節に儀礼的側面はなく、日本の近代化を学ぶ意図がありました。

最後の朝鮮通信使は1811年です。

現代語訳

大蔵省 編『日本財政経済史料』巻三,財政経済学会,大正13. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1902272

送使約条

一、館待有三例、国王使臣為一例、対馬島主時送(按ずるに、

一、国王使臣出来時、只許上副船事

一、対馬島歳遣船二拾隻、内特送船三隻、合弐拾隻事、

一、対馬島主処、歳賜米太(按ずるに、

一、受職人歳一来朝、不得遣人事

一、船有参等、弐拾五尺以下為小船、弐拾六尺柴尺為中船、

一、凡所遣船皆受対馬島主文引、而後乃来事

一、対馬島主処依前例図書成給、著見様於紙、蔵禮曹及校書館、

一、無文引者、及不由釜山者、以賊論断事

一、過海料対馬島人給五日糧、島主特送加五日糧、

一、他余事一依前規事

送使約条

第一条。歳遣船のうち、朝鮮において、倭館で接待を行うのは三例のみとする。

- 一、日本国王(徳川将軍)が臣下をに派遣した場合。

- 二、対馬島主(宗氏)が特送船を送った場合。

- 三、対馬の朝鮮王朝における官職を得た者が派遣された場合。

第二条。日本国王が臣下を派遣する場合に関しては、許諾のうえ、副船をつけることを認める。

第三条。船数について。対馬の歳遣船は20隻とし、そのうち特送船は3隻までとする。大船は6隻、中船小船共に7隻までとする。

第四条。対馬島主へは、米や豆、併せて米百石を賜給することとする。

第五条。対馬の朝鮮王朝における官職を得た者を乗せた歳遣船が朝鮮王朝へ来朝した場合、朝鮮から人は遣らない。

第六条。船の大きさについて。二十五尺以下を小船、二十六尺以上の柴尺(=歳遣船)を中船、三十尺あるいは捌尺・玖尺で二十尺を大船とする。朝鮮へ納める額は、大船が布銭四十枚、中船が布銭三十枚、小舟が布銭二十枚とする。もし不足していた場合、給料から天引きする。

第七条。船を遣る時は、全て対馬島主の図書文引(渡航証)を携帯し、以降も使用すること。偽使や倭寇対策に用いる。

第八条。対馬島主へは第七条に示した図書文引を朝鮮より賜給し、図書文引を厳しく確認した後、礼曹(李氏朝鮮において祭事や外交を司った行政機関)及び校書館(成均館のことか?)で管理する。港は釜山に限定し、書契が来る毎に、これについて真偽を行う。違うと判断された場合、船は送還することとする。

第九条。図書文引を有していない者及び釜山に用がない者は、賊船と判断する。

第十条。航海料に関して。対馬島人は五日分の食糧を与える。対馬島主による特送船であれば、更に五日分の食料を与える。日本国王の臣下が使者として派遣された場合は、二十日分の食料を与えることとする。

第十一条。その他の事は過去に結んだ約条に依拠することとする。

まとめ

己酉約条が江戸時代の期間と運命を共にしていたのは驚いたのではないでしょうか。一時的に効力を持っていたものではなく、約250年以上に渡って、両国関係を構築する基本条約として機能していた重要な取り決めだったのです。

| 前の記事へ << | 次の記事へ >> |