江戸時代に隆盛した儒学ですが、儒学も仏教のように様々な宗派が生まれました。それぞれの関係性や違い、江戸時代における変遷、名著などを見ていきましょう!

日本における儒学

儒学とは、孔子が唱えた倫理観に基づく思想です。特に「礼」を重んじるような主張がなされており、「憲法十七条」や「土葬(火葬は仏教)」といった面で、古くから日本に影響をもたらしてきました。しかし、奈良時代に入って仏教が爆発的に隆盛したことで、儒学は歴史の表舞台から消え、裏でひっそりと存続し続けることとなります。この儒学が再び歴史の表舞台に登場するのは、江戸時代になってからです。

関ケ原の戦いで勝利した徳川家康は、儒学を国家全体の推奨する学問に定め、この影響によって様々な宗派が中興、誕生しました。

江戸時代における儒学教育のはじまりは、湯島聖堂に隣接された林家の私塾です。約100年後の18世紀に移設され、「昌平坂学問所」として儒学教育の最高官位として在り続けました。幕府直轄の教育機関です。上で述べたように儒学にも色々と宗派があるわけですが、この施設で講義されていたのは朱子学です。

昌平坂学問所は現存しませんが、湯島聖堂は東京都文京区に現存します。

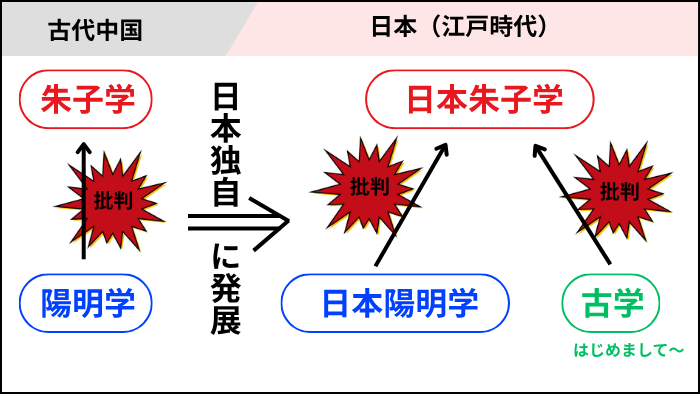

仏教は浄土宗を基本として、批判したり見方を変えたりして新しい宗派が誕生していました。儒学も同じで、朱子学を批判するかたちで2つの宗派が隆盛します。それが「陽明学」と「古学」です。

認知度の高い例を出すと、江戸時代後期の大塩平八郎、幕末の吉田松陰が陽明学の影響を受けた人物です。

それでは、違いを見ていきましょう。

各宗派の関係性

詳しくは後述しますが、ここで簡単に特徴を掲載します。

- 朱子学:上下関係を重んじる。抽象的な論が多い。

- 陽明学:志に従い、実践する(=行動する)ことを最も重要事項として主張。

- 古学:古代の聖王の教えに立ち返ることを主張した(=儒学)。儒学との違いは、朱子学批判を含んでいる点。

誕生

ここでの誕生というのは、日本流の朱子学、日本流の陽明学の誕生のことです。朱子学も陽明学も既に古代中国に存在していた宗派であることにご注意ください。これらが江戸時代に日本で注目されるようになり、日本流にかたちを変えて発展したというわけです。古学は完全に日本オリジナルの宗派で、陽明学と同様に朱子学に対抗するかたちで誕生しました。

陽明学と古学が誕生したタイミングは同じで、1660年ごろです。この頃何があったかと言うと、昌平坂学問所が開設された時期に一致します。本格的に朱子学を官学にしようと行動に移したタイミングでの批判は分かりやすいですね(笑)。

相関関係

江戸時代における朱子学と陽明学の関係は、古代中国での関係性と何ら変わりありません。朱子学の問題点(抽象的で現実性が無い点)を克服しようと誕生したのが陽明学です。結果として朱子学を批判する立ち位置になりました。

また、新たな朱子学批判として日本独自で古学が誕生しました。朱子学は両派から攻撃を受けるようになります。

なぜこうなったか

朱子学は幕府が推奨した学問(官学)ということもあって、官人を養成する根本理念として存在しました。

家康は、江戸幕府の現状を維持するためには上下関係を明白にすることが最も効率が良いと考え、精神的支配を優先するよう考えます。これに合致するのが朱子学だったのです。陽明学は、行動主義・実践主義ゆえに反乱の原動力となりかねないので、危険視されました。

幕府の庇護を受けた朱子学とはいえ、時間の経過とともに形骸化していきます。江戸時代中期ごろには、朱子学がただの試験を突破するだけの「学問」となってしまいます。

大学入試の英語みたいなものです。大学受験の英語が全く無意味とは言いませんが、実生活に活かされることはあまりありません。江戸時代も、受験のための朱子学となっていったのです。

このタイミングで朱子学よりも陽明学や古学が目立つようになりました。

朱子学と陽明学の関係性ならまだしも、古学が朱子学批判を行ったのは、朱子学の形式ばった中身のない学派であったことが理由といえましょう。

朱子学

概要

朱子学は、古代の孔子や孟子の教え(儒学)を基礎にしながらも、仏教や道教の形而上学的(哲学的)要素を取り入れて再構築しされたもので、「理(ことわり)」を重視する儒学です。

「理」とは、世界に存在する法則や秩序、道理です。朱子学は、人間はいかにして「理」に従って生きるべきかを理論的・体系的に説明することを目的としました。

この目的の最終的なゴールは、国家や社会の安寧です。国家や社会を構成するのは「人」です。社会は人の持つ「理」によって大きく変化します。安寧のためには、全ての人は秩序(上下関係)という「理」を守るべきなのです。

これが朱子学の考えです。

専門用語

朱子学の考え方をもう少し詳しく見ていきましょう。

| 理気二元論 | 世界の根本には「理(法則・秩序・道理)」と「気(理を具体化するのに必要なエネルギー)」がある。 |

|---|---|

| 性即理 | 「人間の本性(性)」とは「理」そのものであり、人は本来善である。 |

| 格物致知 | 外の事物を探究し、理を明らかにすることで真の知を得る。 |

| 居敬窮理 | 居敬:心を静かにし、常に敬意を持って自己を律する(内面の修養)。窮理:あらゆる事物の理をきわめる(知的探求)。 |

「理気二元論」から、「気」は「理」によって変化する、と解釈できます。要するに原因と結果の関係です。

世界は安定しています。それはなぜか?世界が「理」に従っているから安定という「気」を発しているからです。

これを人間社会に当てはめると、人が「理(秩序)」に従うことで「気(人の心)」を安定させることができ、そのエネルギーは社会の安定につながるとなります。

また、人の本来の性質=理であり、善である(性善)という主張も含めて考えると、どんな悪人(悪事を働くという気が生まれるのは、理が乱れているから)であっても、理を悟ることは可能であるということ、結果としてその行動(理の追及)が社会秩序の安寧につながる(朱子学の基本理念)といえるのです。

では理を悟るにはどうしたらいいか?それが「居敬窮理」と「格物致知」なのです。前者は内へ、後者は外へ視線を向けた場合の呼び方になります。

- [絶対不変]理(道理・法則・秩序)

- 気が発生

- 生じる現象が確定

→ ①を律することで③が安定する、というか①が絶対不変だからそうするしかない

→ ①を悟る手段

- 居敬窮理:内面を整える

- 格物致知:外の世界の探求による昇華

そして、この2つを実践する場が、昌平坂学問所なのです。

様々な朱子学

- 京学 ← 幕府が正式に支援

- 木門

—————————————

- 南学(海南学派)

- 崎門学派

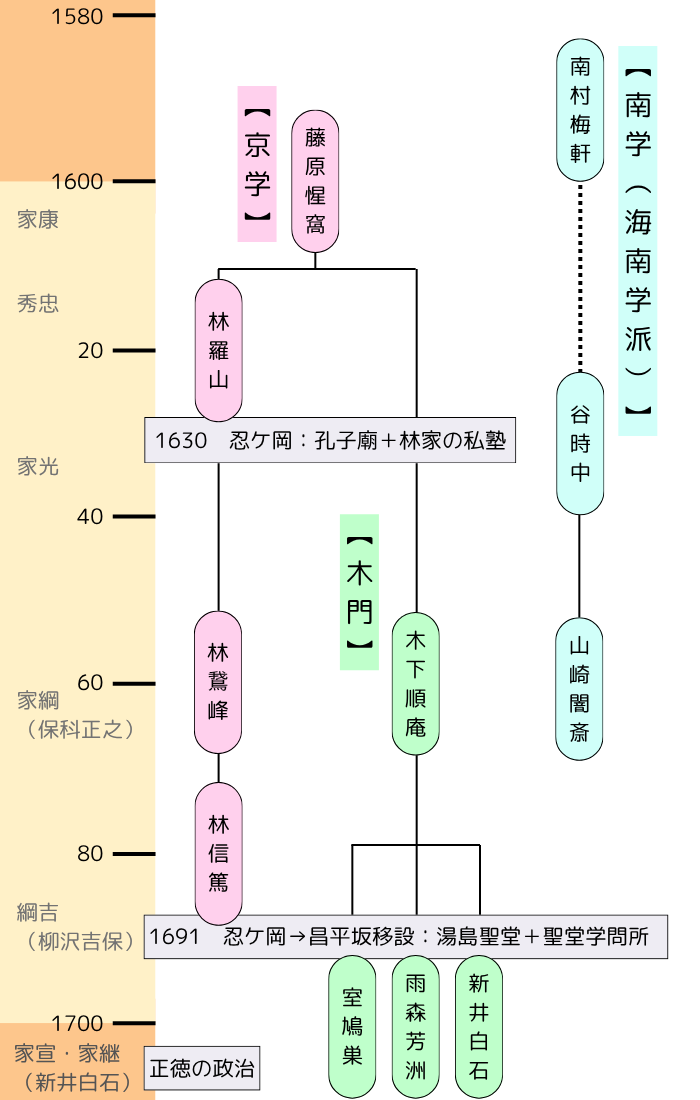

京学と木門

藤原惺窩を祖として、京学と木門(もくもん)に分派します(京学の祖が藤原惺窩とする場合もある)。京学と呼ばれる理由は、もともと藤原惺窩が京都相国寺の禅僧であったためです。継承した林家の祖、林羅山も京都建仁寺の禅僧でした。対して木門は、祖である木下順庵の名字から取られています。

両派の違いは、以下の図の通りです。

| 京学 | 木門 |

| 朱子学を中心に、理(ことわり)を徹底的に学ぶ | 朱子学を基礎にしつつ、陽明学や実践的教育を取り入れる |

| 学問として理論を整備する | 京学ほど理論に縛られない。生活・実務に応用可能 |

| 幕府や公家に重んじられる | 私塾・江戸の武士教育に影響 |

朱子学は、1700年ごろの新井白石の活躍を最後に、幕末まで目立って隆盛することはありませんでした。

南学(海南学派)と崎門学派

藤原惺窩を祖としない朱子学も存在しました。南学です。室町時代に活躍した南村梅軒が土佐国で興した学派で、のちの土佐藩の学派の中心となりました。

「海南学派」とカッコ書きがあるのは、同じ室町時代に、薩摩で薩南学派が登場したためです。それと混同しないように付けられました。

この南学(海南学派)のうち、山崎闇斎を祖とする宗派を崎門(きもん)学派といいます。山崎闇斎は、神道を朱子学の観点から解釈し、垂加神道を唱えました。ちなみに、垂加というのは、闇斎の別称です。

変遷

京学

江戸時代において朱子学と呼ばれるのは、この京学になります。

- 1600(藤原惺窩)朱子学の祖

- 1620(林羅山)幕府の政治理念として朱子学を確立。秩序と上下関係を正当化(「上下定分の理」)

- 1660(林鵞峰)昌平坂学問所を運営し、朱子学を教育制度に組み込む

木門

- 1600(藤原惺窩)朱子学の祖である藤原惺窩から分派することとなる

- 1660(木下順庵)木門の祖。朱子学を補強するかたちで陽明学の要素を取り入れた。幕臣、鵞峰と活躍時期が同じ、朱子学者、つまり学問所の教授であった

- 1700(新井白石・室鳩巣・雨森芳洲)みな木下順庵の門下生。新井白石が政治を担っていた時代に活躍。各々の道で実践化した

先に述べたように、木門は生活や仕事に使える朱子学でした。

木門の祖である木下順庵は、加賀藩に仕え、当時の藩主前田綱紀のもと、古典の保存と編纂作業にあたりました。

また、新井白石は朱子学を政治・経済・外交など実務的な応用に重きを置きました。彼の「経世済民」という考え方は、朱子学の原理を、政治・社会に応用したもので、経世致用(学問を世の中の治世に活かす)を実現しようとしました。

これは木門だったから可能であったわけで、「理」を理論的に学ぶ朱子学(京学)には成しえなかったことです。このように、儒学は政治に大きく影響を与えました。

南学(海南学派)・崎門学派

- 1590(南村梅軒)南学の祖。土佐国で朱子学を教える

- 1630(谷時中)土佐出身の南村梅軒の門下生。目立った記録はないが、高知市横浜で新田開発をしている

- 1660(山崎闇斎)垂加神道を提唱。山崎闇斎の宗派を崎門学派と呼ぶ

崎門学派以外の系譜は特筆するほどでないので、そのまま崎門学派に繋げています。

著作

林羅山

林羅山は、徳川家康に召し出された人物で、特に「理」の中でも、上下関係という秩序を重視しました。これが「上下定分の理(じょうげじょうぶんのことわり)」という考えです。もともと仏教の一派である臨済宗の僧侶(=禅僧)で、「玄猷(げんゆう)」という名で京都の建仁寺で修行していましたが、古代中国の経典を学ぶうちに、仏教よりも儒教(朱子学)に強く惹かれるようになります。

当時は、学問を学ぶには寺に入るのが一般的で、禅僧が哲学や中国思想を学ぶことは少なくありませんでした。

その後、出家をやめて在家に戻り、儒学者として活動を始め、その実力を聞きつけた徳川家康が幕臣として召し抱えたというわけです。

それからというもの、家康・秀忠・家光の三代にわたって仕え、幕政の助言者となりました。外交文書の起草や朝鮮通信使への応対も行ったという記録もあります。後に幕府の教育機関「昌平坂学問所」のもとになる学問所を設立し、 林家が代々その学頭(トップ)を務めるようになりました。

『春鑑抄』

武士の心得を朱子学的に説いた書。家康の教訓書としてまとめました。

『寛永諸家系図伝』

大名・旗本の系譜をまとめた歴史書です。

林鵞峰

林羅山の子です。昌平坂学問所の創設に関わりました。初代学頭は鵞峰の子の信篤です。

『本朝通鑑』

実は、林羅山が執筆を始めた書で、鵞峰が完成させました。日本の歴史を朱子学的視点で叙述しています。

新井白石

甲府藩主、徳川家宣に仕え、次の家継の代まで補佐しました。正徳の治を行ったことで有名です。

『采覧異言』

イタリア人宣教師シドッチに尋問した内容を書籍にしました。

『西洋紀聞』

海外事情とキリスト教について著しました。

『藩翰譜』

大名家(藩)と旗本・御家人(翰)の系譜や沿革をまとめた史料です。

『古史通』

日本神話を新井白石視点で新解釈した論書です。比較検討論法や古語の意味を考察したものとなっています。

『折たく柴の記』

自身の人生と、正徳の政治について記した自叙伝です。

室鳩巣

実は、8代将軍徳川吉宗に登用された人物で、享保の改革の思想的方針を定めています。

『駿台雑話』

学問や政治、人生観などをまとめた随筆的著作で、享保期の社会や学問の風潮を知ることができます。家康の政治を理想として説き、吉宗はこれに影響を受けました。

山崎闇斎

保科正之に会津藩に招かれたことがあります。その時に漆の振興に努め、現在の会津漆器が誕生しました。

これといった著作はありませんが、日本政治史と絡むため特記しました。

陽明学

概要

陽明学は、中国の明代に王陽明によって体系化された儒学の一派です。朱子学に対抗するかたちで生まれた思想で、「心」を中心とする実践的・主体的な儒学であることが最大の特徴です。

「理」という抽象的な理論を追究する朱子学が机上の空論に過ぎないと批判し、陽明学では、行動することで「理」を追究すると主張しました。

言い換えれば、朱子学の各用語が、「行動して悟る」に切り替わったのが陽明学の用語の意味になります。

専門用語

| 心即理 | 「理は人の心の中にある」という考え方。朱子学が「理は外(自然道理)にある」としたのに対する。 |

|---|---|

| 良知 | 人が本来持つ善の心が正しいと判断する心 |

| 致良知 | 良知を、行動によって発揮すること。陽明学の核心概念。 |

| 知行合一 | 知(良知)と行(致良知)は一体である、という考え。学んだことを実践してこそ真の知であるとする。 |

| 格物致知 | 朱子学用語は「物事を調べて知を極める」だが、陽明学は「良知を磨くこと」と再解釈した(良知への手段)。 |

陽明学において最も重要なのは、「人の心は本来、善である」という考え方です。

朱子学における「理」は、秩序・法則といった、変えることのできない絶対普遍の原理であり、世界はその「理」に基づいて成り立っているとされます。従って、朱子学では、人はその理を悟り、受け入れるという「理」に対して受動的な感性こそが大切だと説かれていました。

これに対して陽明学では、「理=心の善」と考えます。外に存在する客観的な原理(秩序・法則)を悟る(明らかにする)のではなく、自分の内にある良知(=善悪を直感的に知る心)を明らかにすることを根本理念とします。つまり、自分の正しいと思う行いこそが正しいという「理」に対して主体的な立場を取る考えなのです。

では、善悪を直感的に知る心「良知」とは何でしょうか。ここで注意すべきは、陽明学における「善悪」は、単なる「良い・悪い」といった対立概念ではないということです。

- 善:良知がそのまま働いている状態(本然の状態)

- 悪:良知が私欲や偏見によって曇っている状態(失われた状態)

善が前提にあるものということがお分かりでしょう。

より分かりやすく表現すると、良知=「人の心が善であることを直感的に知る心」となります。そして、この善の心を実際の行動であらわすことを致良知というのです。ここで初めて「善」が現実に顕れます。

- [前提]人の心は善(心即理)

- ①を認識する(良知)← 認識する手段(格物致知)

- 行動で②の心を発現させる(致良知)

- ③によって、①が現実に顕れる

①~④が完成=知(良知)と行(致良知)が一体になる(知行合一)

したがって、陽明学とは、人の心がもともと善であるという前提に立ち、その善を実現するために行動することが重視される教えなのです。

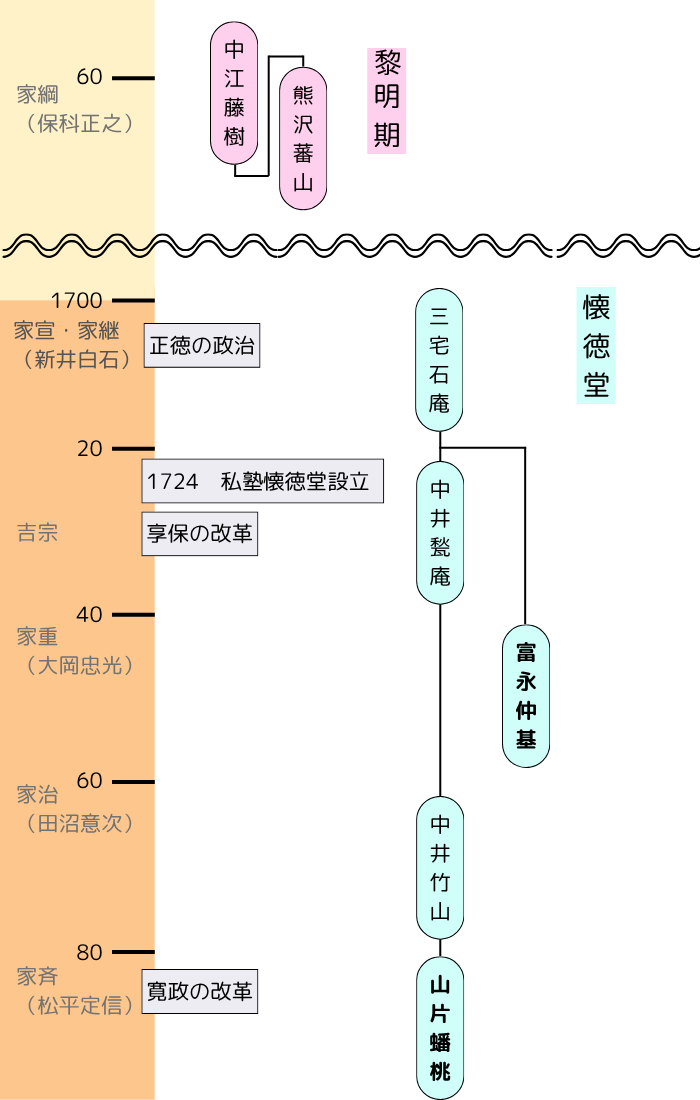

変遷(江戸初期)

黎明期

- 1660(中江藤樹・熊沢蕃山)中江藤樹の弟子が熊沢蕃山です。陽明学黎明期はこの2者で途絶します。

懐徳堂

新井白石が活躍した1700年ごろ、懐徳堂が誕生しました。1724年のことです。

- 1700(三宅石庵)もとは摂津国平野郷の郷校、含翆堂(がんすいどう)で講師をしていたが、弟子の中井甃庵・竹山に誘われ、懐徳堂を設立

- 1750(富永仲基)懐徳堂の異端児であったため、分岐。釈迦の教えを否定する過激派で、陽明学からも危険視されていたが、行動を起こすことはなかった。

- 1790(山片蟠桃)もともと豪商の升屋の番頭。

その他

- 1830(大塩平八郎)1837年2月に大塩平八郎の乱を起こす。私塾洗心洞を運営。6月に越後柏崎で生田万の乱が誘発する。

- 1850(吉田松陰)萩の松下村塾を運営。1858年安政の大獄で死罪になる。高杉晋作や伊藤博文など多くの傑物を輩出した。

代表者と著作

中江藤樹

近江国小川村出身であったため、近江聖人の異名を持ちます。

『翁問答』

藤樹翁(中江藤樹)と弟子との問答形式で、孝(親への思いやり)を中心とする道徳論を説きました。生活の中で「良知」の実践方法を具体的に示しています。

熊沢蕃山

岡山藩主池田光政に仕えました。

『大学或問』

儒教の基本経典である『大学』の解釈書です。朱子学的視点で書かれている当書を批判し、陽明学の考えに基づいた独自の解釈を展開しました。幕政批判によって下総古河に幽閉されました。

富永仲基

『出定後語』

日本思想史上初となる仏教批判書です。懐徳堂の異端児で、釈迦の教えが後世の僧侶によって変化していった過程を歴史的事実に基づいて分析しました。宗教を「人間の作ったもの」として理性的に解釈し、文献批判を行ったわけです。

山片蟠桃

『夢の代』

全42巻から成る代表作です。神代史や仏教、迷信を否定し、無鬼論(霊魂の存在を否定する考え方)を唱えました。現代らしい、自然科学的な世界観を展開しました。

古学

概要

名前だけ見ると、日本の古典などを見て当時の価値観を評価しようといったように見えますが、それは国学の話で、古学は全く異なります。

この古とは、孔子の教えなどに原点回帰しようとした意味で古です。要するに古学≒儒学なわけですが、完全に=でないのは、これに朱子学批判の要素が含まれるためです。

ただ、朱子学批判を行ったのは、古学の祖である聖学の山鹿素行だけで、それ以外は中立か、幕政賛成派になります。

専門用語

古学には、古学特有の専門用語というのはありません。強いて言えば、儒学の用語がそのまま古学の用語です。

様々な古学

- 聖学:朱子学批判

- 堀川学派(古義学派):中立

- 古文辞学(蘐園けいえん学派):幕藩体制賛成

聖学

朱子学を基礎にした、道徳的実践を主とした学派が聖学です。これは官学である京学(朱子学の学派)とほぼ等しいですが、概要で説明した通り、朱子学批判のニュアンスが含まれている点が相違点になります。

古学に分類されるのは、教義の引用が、宋代に誕生した朱子学ではなく、孔子などの賢聖の書いた古典文献をもとにしていたためです。

堀川学派(古義学派)

京都堀川にあった古義堂が由来です。儒教の経典(厳密には、朱子学誕生以前の経典)に立ち返り、それを実生活に応用することを追究しました。

古文辞学(蘐園学派)

蘐園(けいえん)とは、祖である荻生徂徠の号です。荻生徂徠は、古代中国語の文法や文章の意味(辞)を正しく理解することを重視しました。

堀川学派より応用力が高いのが古文辞学の特徴です。古典に立ち返るだけでなく、その文字に対してより丁寧なアプローチをすることで、応用の具体性を高めています。

実は、朱子学批判は行っておらず、むしろ幕藩体制の維持を提唱する学派となっています。

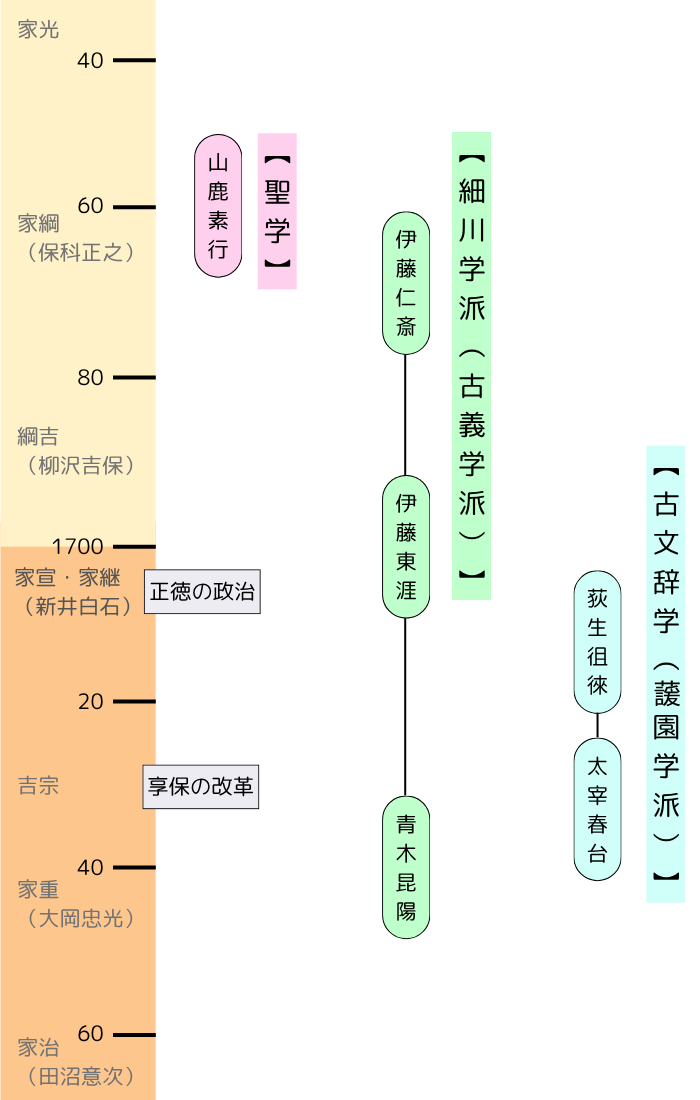

変遷

聖学

- 1660(山鹿素行)会津若松出身。古学の全体的なパイオニア。儒学の原点に立ち返ることを教義と主張した。過激な朱子学批判によって、赤穂に蟄居を命じられたこともある

堀川学派(古義学派)

- 1660(伊藤仁斎)近江国出身。京都の堀川で古義堂を開いた

- 1740(青木昆陽)実践研究を求め、飢餓対策や公共事業の徹底を推進した

古文辞学(蘐園学派)

- 1710(荻生徂徠)社会生活への応用を追究する学派が多い中、政治に特化した持論を展開し、幕政に貢献した

- 1730(太宰春台)荻生徂徠の弟子で、経済分野で活躍し、幕政に貢献した

代表者と著作

山鹿素行

『聖教要録』

古代の聖賢の教えに立ち返ることを主張しました。自分の語録を弟子がまとめたもとです。「要録」とあるのは、語録まとめ的書物である『山鹿語録』のさらに思想の中心的部分を抜粋したためです。

『武家事紀』

徳川家を中心に、諸藩の系譜や法度などをまとめました。

『中朝事実』

名前の通り、中国王朝の歴史的出来事を編年体で書いた書物です。

青木昆陽

『蕃薯考』

サツマイモ栽培を推奨しました。これがもととなって、「甘藷先生」なんて呼ばれたりもします。

太宰春台

『経済録』

経世論を発展させ、幕府のみならず、諸藩の財政難の打開策を講じました。

荻生徂徠

『政談』

幕藩体制に賛成し、武士の土着を説きました。

太宰春台

『経済録』

経世論を発展させ、幕府のみならず、諸藩の財政難の打開策を講じました。