スポンサーリンク

スポンサーリンク

現代語訳(フェーズ2)

(補足)

フェーズ1は『清衡・家衡兄弟が共闘して真衡を襲撃、交戦中』というかたちで終わるのですが、この後原文では、『家衡のもとに武衡というおじがやって来て、清衡に挙兵する』という話に移ります。

話が繋がりません。

要するに、この間に重要な出来事が起きているわけですが、原文ではそれが抜けて落ちているため、要約で補足します。

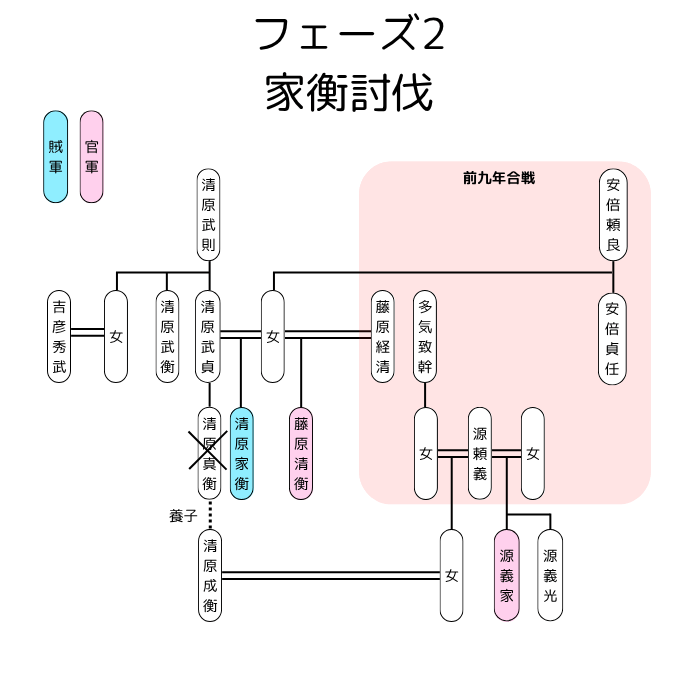

真衡の屋敷を襲撃した清衡と家衡。真衡の妻が応戦している最中、源義家が真衡方として戦闘に介入します。これによって清衡、家衡は源義家に降伏しますが、吉彦秀武のもとへ進軍していた真衡が急死、奥六郡の領主が失われたことによって、清衡、家衡の二人は、敗者ではありましたが許されました。

その後、源義家の裁定によって、奥六郡を二人がそれぞれ三郡ずつ分割して統治することに決定。しかし家衡はこの裁定に不満を抱いたがために清衡と対立。家衡は、清衡の館を襲撃して清衡の妻子を殺害するという暴挙に出ました。

清衡は家衡に報復せんとし、義家に応援を要請します。『清衡は、妻子を奪われたこと』『源義家は、国司である自分の決定を無為にされたこと』に怒りを示し、共に家衡が籠る沼柵を攻めました。しかし家衡は、清衡・義家軍をまさかの撃破。この戦ぶりを見て、清原武衡が家衡のもとに参上しました。

というところから本文に戻ります。要するにフェーズ2は原文にないわけですね。続きはフェーズ3で、上中下巻全てを跨ぐ大いくさとなっています。

| 前に戻る << | 続きを読む >> |