現代語訳(フェーズ3)

武衡参戦

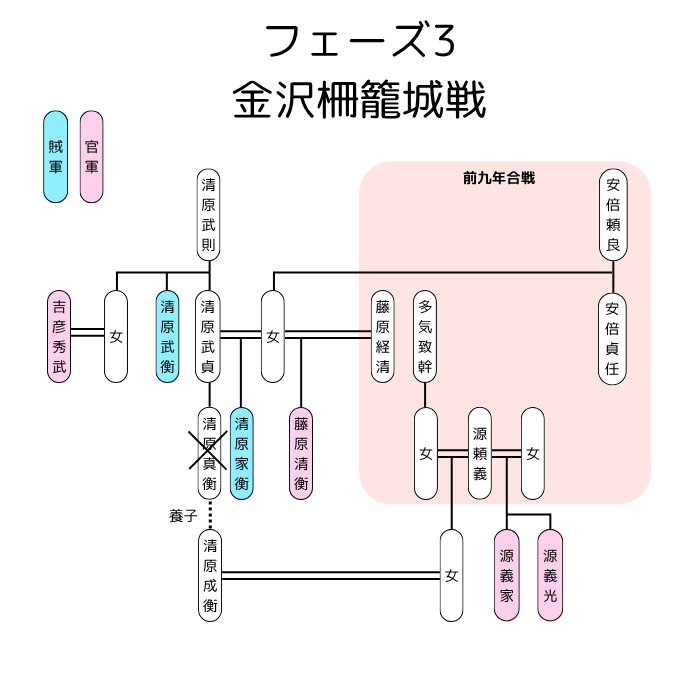

家衡の父である武貞の兄弟、清原武衡は、家衡兄弟が国司殿を追い返したと聞いて陸奥国より軍勢を引き連れて出羽国を越えて家衡のもとへ参上した。

「世継ぎのいない独り身でありながら戦の前線に立ち、真衡の軍勢を一日でも追い返したとは。その名をあげたことはお主一人の高名ではない。この武衡の面目を立ててくれたことでもある。国司、源義家殿といえば、かつて世に名を知らしめた源平のことかと世の人は認識しているだろう。そのような名家の武将を追い返したのだ。何も申し上げることはない。あっぱれである。これより我はお主と心を同じとし、死ぬまでお供しようぞ。」

と言った。

これを聞いた家衡、喜ぶことこの上ない。兵共とも勇み喜んだ。武衡が言う。

「金沢柵というところがあるのだが、この沼柵よりも優れた城である。」

二人は共に沼柵を放棄し、金沢の柵に拠点を移したのだった。

義光参戦

源義家将軍の弟、兵衛尉源義光が思いがけず義家の陣に参上した。将軍に向かって言う。

「ぼんやりとですが、劣勢であるとの戦況を聞きました。院には『義家は暴徒に攻められて危ないと聞きました。暇をいただかないでしょうか。陸奥に下り、安否を確かめたいのです。』と申し上げ、暇をいただきました。この時、お役目から外れるため、兵衛尉の官職を辞し、こうして参上した次第であります。」

義家はこれを聞いて喜び、涙を抑えて、

「今日、お前が馳せ参じてくれたことは、前九年の役で命を落とした父、頼義入道が生き返ってこの場に現れたかのように思われた。お前はもう我が軍の副将軍である。武衡、家衡の首は簡単に取れようぞ。」

と言った。先鋒は既に武衡、家衡の軍と交戦している。城の中では叫び声が響き、降る矢は雨のようであった。激戦故に、傷を負う兵は非常に多かった。

鎌倉権五郎景正の猛者ぶり

相模国の住人に、鎌倉権五郎景正という者がいた。先祖代々猛者の一族として知られている。この景正は齢16にして大軍相手に前線で戦っていた。命を捨てる覚悟で戦っている最中、征矢(そや)が彼の右目を貫いたのだが、その矢は首を貫通し、兜の鉢付の板にまで到達していた。傷を負っていながらも、景正はその矢をへし折り、敵に射返すという猛者ぶりを見せつけていたた。さて、傷を負って戦線離脱した景正。兜を脱いでは「ああ、傷を負った。」と言って仰け反って倒れ込んだのだった。

景正と同じく相模国出身の輩がもう一人いた。三浦平太郎為次といい、この者も名高い猛者であった。景正が倒れ込んだ後、貫かれた矢を抜き取ろうと、景正の顔を踏みながら引っ張ったのだが、この時景正は仰向けのまま刀を抜いて、為次の草摺りを握っては為次を殺そうとした。

為次は驚いた。「これはどういうことだ。なぜこのようなことをする。」そう聞くと景正は言った。

「矢にあたって死ぬのは、武士の本望だ。だがな。生きていながら顔を踏まれるのは武士としてきまりが悪い。踏まれた以上、貴様を仇として討ち取り、俺と共に死のうと思ったのだよ。」

武士としての誇りの高さ。為次は舌を巻いて何も言えなかった。とはいえ、景正に死なれるのも自分が死ぬのも御免である。為次は景正の膝を屈めるかたちで顔を抑えさせて、矢を抜いたのであった。多くの人がこれを見聞きし、

「景正のような猛者はぶりに、右に出るものはいない。」と語るのであった。

薄金

源義家の軍勢は力を尽くして金沢柵を攻めたが、なかなか落城しなかった。金沢柵は岸かと思われるような崖に壁を立てたような堅牢ぶりであった。金沢柵の兵は、遠くにいる敵に対しては矢を放ち、近くにいる敵には石弓を放つといった戦術で防衛していた。死んだものは数知らず。

伴次郎傔杖助兼という者がいた。強さに際限の無い猛者で、常に前線に立っていた。義家将軍はこの武功を讃え、『薄金』という鎧(=甲)を助兼に着用させた。

軍勢が崖近くに攻めて来た時、助兼は飛んできた石弓を避けようとした。既に中ったと思われる距離で、頭を振って屈むと兜に命中し、兜が頭から離れた。

この時、まとめていた髪(本鳥)が切れてしまい、兜は完全に撃ち落とさたのだった。こうして『薄金』の兜の部分は失われた。助兼は深く悲しんだという。

源義家の出兵

国司源義家は、清原武衡が家衡に加勢したと聞いていよいよ怒り心頭となった。奥六郡の政務を中止し、ひたすら軍を整えた。清原清衡はもとより、吉彦秀武も加勢した。

春と夏は一心に出陣し、秋の9月には数万の軍勢を引き連れて金沢柵に向かった。進軍を開始した日、大三大夫光任こと大宅光房は齢八十であったため、同行せずに国府に留まった。

既に腰が折れ曲がっている老体である。源義家の馬の轡にまとわりつき、涙をのんで

「歳をとるということはなんとも残念なことか。こうして生きている今、将軍の鎮圧事業も見ることが出来ないとは。」

と語った。これを聞いた者は皆、しみじみと感じて涙を流すのであった。

雁と兵法

さて、金沢柵に着いた源義家。軍勢は雲霞のごとし。野山を覆うほどであった。義家一行の斜め上の雲上を雁の群れが飛んでいたのだが、すぐにその飛ぶ配置が崩れ、四方に散ってしまった。

源義家は遥か遠くで起きているこの様を見て怪しみ、そしてはっと気づいた。兵たちを伏せさせると、思った通り、草むらの中から三十騎ばかりの伏兵がいたのだった。急襲のために配置していたのだろう。源義家の兵がこれを射て、被害が出る前に鎮圧した。

昨年の話をしよう。義家が宇治殿こと藤原頼通のもとに参上し、安倍貞任を攻めることなどを申し上げたところ、大江匡房(有職故実書である『江家次第』を著したことで有名)がこれを聞いて、

「武士としての器量は十分。だが、軍法を知らないようだな。」

と独り言を言った。源義家の家来らがこれを聞いて、『我が主ほどの武士に対してそのような不快なことを言うとは、とんだ老人だな。』と思いつつ、このことを義家に話した。すると義家は

「そんなこともあるさ。」

と言って、大江匡房がいる所にわざわざ会釈しに行ったのだった。

時は戻して今。義家将軍はこの戦の後に大江匡房宛てにこのような文を送った。

『義家にございます。あの時、あなたに和歌を教えていただかなかったら、武衡の伏兵に敗れていたでしょう。感性を育てたおかげで救われました。』

これが、「雁は野に伏す兵の面を破る」ということわざの由来である。

剛の座、臆の座

さて、金沢柵の攻防戦。源義家は数日間柵を攻めたが、いまだ落城させることが出来なかった。将軍は兵を鼓舞しようと時々『剛臆の座』というのを行った。側近一座の中に『剛の座』、『臆の座』というのを設置し、剛勇の者は『剛の座』に、臆病の者は『臆の座』に据えさせたのである。

兵は皆『臆の座』には選ばれたくないと思い、その身を奮い立たせて戦った。すると、日に日に『剛の座』に就く者が増えた。腰瀧口季方こと藤原季方は一度も『臆の座』に就くことはなかった。

義家将軍がこのことを褒め讃えない日はなかった。藤原季方は、源義家の弟、源義光に仕える郎党である。義家将軍の郎党はというと、名を馳せる武士の中に、特に『臆の座』に就く者が五人いた。

これを詩歌にしてみたので聞いていたただきたい。

♪鏑の音を、聞くまいと、耳をも塞ぐ、剛の者。

紀七、高七、宮藤王。腰瀧口に末四郎。

末四郎というのは、末割四惟弘のことである。

吉彦秀武の提案

(→ここから中巻)

吉彦秀武が源義家将軍に申し上げる。

「城内の兵は城を堅く守っているため、我々の兵は膠着状態に慣れてしまっています。いくらか攻撃したところで落城はしないでしょう。そのため、しばしの間戦を止めようではありませんか。奴らはただただ城を守り通します。食料が尽きれば、自ずと落城いたしましょう。」

この進言を受けて義家は軍を二手に分けて陣を広く展開した。一方は武衡軍を前に弟義光が、もう一方は家衡軍を前に清衡と源重宗が接するかたちで金沢柵を包囲した。

暇つぶし

武衡のもとには亀次、並次という打手がおり、彼らは無類の強さを誇っていた。それゆえに『強打(こわうち)』と呼ばれていた。義家軍が金沢柵を包囲して数日、武衡は義家将軍の陣へ使いを送り告げた。

「戦を中止してからというもの極めて暇にございます。我が軍には亀次といつ強打がおります。是非ご覧になっていただきたい。そちらからも相応な打手を一人お出しになって、手合わせしようではありまんか。互いに暇つぶしになるかと思います。」と。

亀次対鬼武

将軍が相応しい打手を探し求めていたところ、県次任に仕える舎人、鬼武という者を見つけた。誇り高く、体躯はずっしりとしていた。この者を選んだ。亀次が城から出てきて、二人は庭で相まみえた。両軍の兵は瞬きもしないほど試合を見守った。既に格闘が始まって半時(一時間)が経過したが、互いに隙を見せず睨み合った。

そうしているうちに、亀次が持っている長刀の先が頻りに跳ね上がるように見えた。亀次が防戦に回っているのか、攻撃が弾かれているのか。いずれにせよ、鬼武が優勢になった。亀次は被ってきた兜に鬼武の薙刀の先にかかって落ち、深い傷を負った。義家将軍は大いに喜び、勝どきの声は大きく、天をも轟かした。

この様子を見ていた場内の兵は亀次の首を取られまいと中から騎馬隊が列を成して打って出てきた。対して義家軍の兵は亀次の首を取ろうと同じように飛び出し、義家の郎党、臆病の略頌に詠まれた末割四郎はここで参戦しないことを恥と感じていた。

「今、この戦の武功で、我の剛臆が決まるのだ。」

と言って飯や酒をたらふく食べてから先陣を切って飛び出したのだが、鏑矢が骨に当たり絶命したのだった。射られて切れた首の傷からは、先程まで食べていた飯がそのまま溢れ出ていた。これを見た者は、

「これまでの振る舞いだけでなく、最期までも見苦しいではないか。」

と、ものも言えない程であった。

義家将軍、これを聞いて悲しんで言った。

「元々、先陣を切って出るような剛勇の者を「切り通し」と言うが、そうでない臆病の者がいきなり自分を鼓舞して前線に出たところで必ず死ぬのだ。まさしく末割四郎の最期がそれよ。」

さらに、

「食ったものが腹に入らず喉に留まったまま死んだとは。腹までものが(切り)通らなかった、つまり臆病の者の証拠よ。」と言ったのだった。

平千任の挑発

家衡の乳母に平千任という人がいた。櫓の上に立って義家将軍に大声で言い放った。

「お前の父、源頼義”は”安倍貞任、安倍宗任を討ち取れていない。服従の証である名簿(みょうぶ)をもって故清原武則将軍と口合わせし、ただただ武則将軍の力で貞任らを討ち取っただけである。お前は清原家から恩や徳を受けるのだから、いつかその恩徳に報いるべきではないか。それが今である。源家は既に清原家に下っているから、お前は清原家の家来である。そうであるのに、お前は畏れ多くそして『重恩な主(武衡)』を攻めている。その不義不忠の罪、天命により罰が下されることだろう。」

多くの兵は各々反発しようとしたが、義家将軍はこれを制して何も言わせなかった。義家将軍が言う。

「千任を生け捕りにせよ。命を捨ててでもだ。もしあの者を捕らえる機会に遭遇した者は、己が命は塵芥より軽いものと思い、襲撃せよ。」