現代語訳(フェーズ1)

(→ここから上巻)

序文(上巻の序)

朝廷には文官と武官があり、互いに政治を補佐し合っていた。仏教においては、顕教と密教の2つの宗派があり、それぞれ大切に守られ、存続している。 これは先代の聖人が民を慈しんだ治世を行ったことがきっかけで、神仏が姿を現したのだといえる。

これは、神武天皇を初代天皇とし、以来56代目となる清和天皇。その御子である貞純親王の6代目の子孫、伊予守源義朝の嫡男、陸奥守源義家の話である。

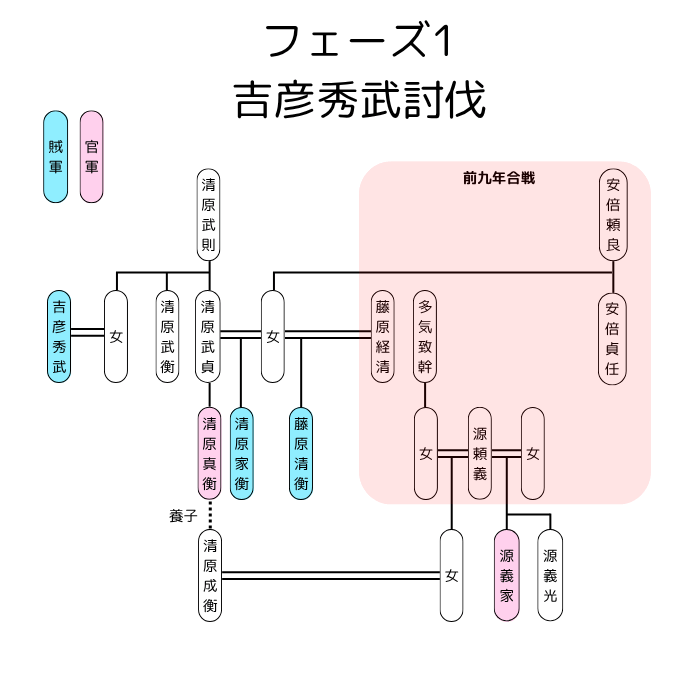

源義家は人々から八幡殿と呼ばれていた。 源義家は堀川院在位であった永保三年(1083)、陸奥守として奥州に赴任した。奥六郡と称されるこの陸奥六郡(岩手・紫波・稗向・和賀・江刺・胆沢)、を所領としていた鎮守府将軍、清原真衡は富の力にかこつけて奢り高ぶるような振る舞いをしていた。祖父は清原武則、父は清原武貞、通称荒河太郎である。

一族でありながら郎党と同格に扱われていた吉彦秀武は真衡に深い恨みを抱き、遂に合戦へと及んだのだった。吉彦秀武は真衡の父、荒河太郎の兄妹である女と夫婦であり、つまり秀武、真衡親子とは近い親戚であった。

争いの余波は広く奥六郡にまで及び、ついに清原武衡、藤原家衡までもが攻められることとなった。武衡は荒河太郎の子で、武貞と兄弟である。

この争いの中で、武功を挙げてその名をしらしめんとして、把握出来ないほどの回数、大軍が激突した。これらの戦いにおいて、大将軍源義家の武威は長い歴史の中で比べても劣らないものとなった。 雪の中にいながら人を温める心は暖かい陽気を肌に含んでいるようであり、雲の上にいる雁の存在を把握するほど優れた知略は天性の才能を胸に有しているようであった。ある時は剛勇の者と臆病の者を将軍の座に就かせて策略を用いて兵を奮い立た。またある時は暴徒が落ちぶれた時、救いの手を差し出した。

そのようにすること寛治5年(1092)11月10日の夜、多くの敵は既に滅亡し、残党はほとんどが大将軍の手によって降伏した。その後、奥六郡鎮圧という旨の解状を中央に送り、これを聞いた時の天皇、第73代堀河天皇は非常に喜んだ。俗に、この出来事は『八幡殿の後三年の軍』と言われる。多くの年月が流れたが、源義家の名は不朽であろう。

源家の流れは広く、今となっても新たに生まれている。名を挙げた源家の美談は多く存在するも、源義家の武威、仁徳を仰がない者はいるだろうか。世の中の人々が知る話を、後世に伝え示そうと思う。

後漢の二十八将の功績は凌雲台という楼閣に書き残されている。 我が国、朝廷においては『賢聖障子』と呼ばれる、32人の賢人、聖人の肖像が紫宸殿に描かれている。私は今、これに倣って、源義家公を始めとする武功を立てた武将らの画を描かせているところなのだ。この画の構図や意味などは、延暦寺東塔南谷における合議にて終わりとする。

狂言や意味の無い議論によって画を描き始めたのではない。児童や幼児が学問に励む最中に時々この画を見て、長く感じる日や寂しい夜を慰めて欲しい。また、故郷を偲ぶことの他、この画をもとに遊びに興じたり、風や月を眺めては歌を詠んだりして欲しい。 画の精巧さは麗しく、絵であるはずの花が常に春に留まっているかのようである。

詞書の筆遣いは、金石文に刻まれた銘文に恥じないほどの達筆である。あれもこれも後世の利益になるのであり、年少者も老人も心動かされるはずであろう。

以上、時は貞和3年(1344)、わたくし法印權大僧都玄慧は、比叡山延暦寺一谷の衆の命に従い、この話の概要の短い序文として記した次第である。

清原真衡という人

永保年間(1081~1084)のころ、奥六郡に清原真衡という者がいた。清原武貞、通称荒河太郎の子であり、鎮守府将軍清原武則の孫である。真衡の一族はもともと出羽国にある山北という所の住人であった。康平年間(1058~1065)に起きた前九年の役(1051~1062)で源頼義が安倍貞任、宗任兄弟を討ち取ったことがあったのだが、この時、清原武則は一万人強の軍勢を連れて源頼義に加勢し、安倍貞任、宗任兄弟討伐に貢献した。

前九年の役以前は、安倍貞任、宗任ら先祖が代々奥六郡の主であったが、このことによって清原武則の子孫が代々奥六郡の主となったのである。清原真衡の威勢は父武貞、祖父武則よりも優れており、国中を見渡しても真衡に並ぶものはいなかった。真衡は心麗しく、道理に合わない行いをせず、勅命を重く承り、朝廷の威厳を高めた。

このような人となりによって国内は治安が良く、兵は穏やかであった。しかしながら、真衡には子がいなかったため、海道小太郎という者を養子に迎え世継ぎとした。清原成衡と名乗る。成衡は年が若く妻もいなかったため、真衡は成衡の妻を求めた。国内の妻となれるような出自の者は皆家来となっていたため、隣国に妻を求めた。すると、常陸国に多気権守宗基こと多気致幹(たけむねもと)という時勢ある者を見つけた。

多気致幹の孫は、源頼義の子である。昔、源頼義が安倍貞任討伐のために陸奥国に下った際に会った女と一夜を過ごし、生まれた子がこの娘であった。祖父の多気致幹はこの娘を非常に大切に育てたのであった。真衡はこの娘を迎え、成衡の妻とした。

新しい嫁を饗応しようとして国内どころか常陸国の輩までも事に当たらせた。陸奥国には『地火炉』という風習があり、ありとあらゆる物を集めるのみならず、金銀や絹布、馬や鞍までも清原家に持ち運ませたのであった。

吉彦秀武の不満

出羽国の住人に吉彦秀武という者がいた。この者は清原武則の娘(名前不明)の婿である。昔、源頼義が安倍貞任を攻めた時のことである。武則一族がふるって出羽国にやって来て、栗原郡の営岡(たむろがおか)を拠点とし、ここで源頼義軍と合流、陣を整えた。この時吉彦秀武は第三陣の大将に任ぜられていた(→この部分!)。そんな経歴を持つ人物である。

真衡は先に述べた通り父や祖父よりも威勢が優れていたため、一族郎党の多くが家来となっていた。吉彦秀武も同じく身内としてこの饗応に呼ばれ、すなわち家来となったのであった。

様々な催しや応対をしていた時の出来事である。秀武は、朱色の盤に金をうずたかく積み上げ、これを自分の目上の位置にまで持ち上げ、庭に出ては跪く体勢となり、持っていた盤を頭の上に捧げるといった余興をした。この時、真衡は、真衡に仕える『五そうのきみ』という奈良法師と囲碁に熱中しており、秀武の方に目を向けなかった。秀武は老人である。疲れて苦しくり、この状況を見て思ったのだった。

『私は清原一族の者になったとはいえ家来である。場の流れによって主従の振る舞いをすることとなった。こうなった以上、と思い、この老体を奮い立たせて体をかがめ、庭で跪いていたのだが、実衡殿は長い時間こちらを見もしないではないか、情けない。心中穏やかでは無いぞ、腹立たしい。』

秀武は金を庭に投げ散らして、急に饗応の場を立ち去り門の外に出た。持ってきた多くの食料や酒は皆従者に与え、長櫃などは門の前に捨てた。そして、着背長(=鎧)を着ては、連れてきた郎党らにも皆武具を着用させて出羽国へ逃げ帰ったのだった。

後三年の役の原因

真衡は囲碁を打ち終えて退出した秀武を訪れると、そこで「こうこうあって本国に帰った。」というのを聞き、大いに怒って諸郡の兵を招集して秀武を攻めようとした。

兵は雲霞の如く集まり、大軍となった。近来穏やかであった奥六郡がたちまちに騒然となった。真衡は既に出羽国へ向かっていた。これを知って秀武は思った。『我が軍勢は真衡の軍勢に全く及ばない。攻め落とされるまで長くは持ちこたえないだろう。』と。そう思いながら策をめぐらしていた。陸奥国に藤原清衡、家衡兄弟がいる。

清衡は時勢ある権大夫、藤原経清の子である。家衡は、藤原経清が安倍貞任との合戦の最中に討たれた後、清原武則の長男である清原武貞が藤原経清の妻と逢瀬を遂げて生まれた子である。つまり、清衡は藤原経清、家衡は清原武貞を父として、同じ母を持つ、異父兄弟であった。

秀武はこの2人のもとへ使者を送り、こう告げた。

『真衡は一族を家来のように扱っている。これに不満を覚えていないことはないだろう。思いがけない出来事がきっかけで、真衡は奮って私を攻めようとしており、既に真衡は出立している。真衡が国もとを空けた隙に真衡の妻子を拉致し、館を焼き払っていただけないか。そうすれば真衡の威勢も傾くだろう。もうすぐ生まれる隙は天が与えたものだ。妻子を人質に取り、なおかつ館を焼き払うことに成功したすれば、雪の中に埋もれた我が首を真衡に取られたとしても微塵も悔いは無い。』

これを聞いた清衡、家衡兄弟は喜んで兵を集め、真衡の館を襲撃した。また、真衡の館まての道中に位置する伊沢郡白鳥村の家四百軒を焼き払った。真衡はこれを聞いて狼狽え、進軍を中止して国もとへ引き返した。まずは清衡、家衡と戦おうと馳せた。

これを聞いた清衡、家衡は

「あの大軍と交戦すべきではない。」

と判断し、拠点へと引き返したのだった。真衡は吉彦秀武とも清衡家衡とも戦えずいよいよ怒り心頭。更に兵を集め、襲撃された本拠地も強固なものとし、いよいよ再び秀武を攻めようとしたのだが、それが出来ない状況となった。

源義家の赴任

永保3年(1083)の秋、源義家が陸奥守となり、奥六郡まで赴任したのだ。真衡はまず戦いのことは忘れ、新たに赴任してきた国司に対して三日間、饗応の限りを尽くした。これを『三日厨』という。真衡は日毎に馬50頭を引き連れた。他にも、金や羽、アザラシの皮や絹布など、上質な品々を献上すること数知らず。

ようやく国司の饗応を終えた真衡は奥六郡に帰り、本望を遂げんがために後回しにしていた秀武攻めを再会しようとした。軍を二手に分け、一方は館の警固に、他方はかつてのように出羽国に出兵した。

真衡が出羽国に来る旨を聞いた清衡と家衡は、かつてと同じように進軍し、真衡の館を攻めようとした。この時、国司である源義家の郎党にの中に、三河国出身の兵頭大夫正経、伴次郎傔仗助兼という者がいた。

この二人は婿舅の関係で、奥六郡の検問を担当している。この検問所が真衡の館の近くにあったため、真衡の妻が彼らのもとに使いを遣ってこう告げた。

「真衡が秀武討伐に向かっている間に、清衡、家衡兄弟は再びここを襲撃してくるかもしれません。そうなれば我々が防戦することとなります。しかし、恐れることはありません。兵は多くいるからです。私は真衡の妻ですのでこの戦の大将となりましょう。女ゆえ大将の器にはございませんが、あなた方のもとへ来て、大将として戦況を国司殿に申し上げます。」

と。正経と助兼の二人はこれを聞いてすぐに真衡の館へ向かったが、既に清衡、家衡の軍勢が到着しており、交戦中であった。

| 前の記事へ << | 続きを読む >> |